Wir denken, hören, riechen, schmecken, fühlen und bewegen uns. Das scheint alles gut zu funktionieren. Zumindest solange unser Körper das mitmacht. Solange er keine Rückenschmerzen hat. Solange das Herz regelmäßig unregelmäßig schlägt. Besser regelmäßig unregelmäßig als unregelmäßig regelmäßig. Solange unsere Nerven mit unserer vorgegebenen Taktung mitgehen -oder der unseres Chefs, unserer Kinder, unserer Partner/innen?Solange unsere Sinne imstande sind, die Welt um uns herum adäquat wiederzuspiegeln. Solange unser Gehirn das tut, wozu es da ist, die Welt zu interpretieren.

Kurzum: Unser Körper und unser Geist – bereits diese Trennung ist streng genommen weder möglich, noch sinnvoll, vielleicht sollte ich sagen unser Körper-Geist-Konstrukt – vollrichtet seine Aufgaben. Doch wer treibt uns an? Wo ist der Sitz unserer Motivation? Was bewegt uns? Und woher kommt dieser Antrieb? Was ist das, was vielleicht unsere Seele ausmacht, wenn wir sagen, „Jemand ist eine gute Seele“. Der Kümmel in der „Schwäbischen Seele“ kann es wohl kaum sein.

Einige alte Philosophen unterteilten den Menschen in Körper, Geist und Seele. Wenn nun der Körper sich in den Armen und Beinen wiederfindet, immerhin bewegt uns unser Körper von A nach B, und unser Geist der Einfachheit halber in unserem Kopf sitzt, dann müsste unsere Seele irgendwo dazwischen sitzen. Was sich hier am schreiendsten anbietet ist unser Herz.

Wie gesagt, dies ist eine Hilfskonstruktion. In Wirklichkeit wissen wir aus den neurobiologischen Forschungen bspw. eines Antonio Damasios (u.a. Descartes‘ Irrtum), dass in uns alles mit allem vernetzt ist. In unserem Gehirn gibt es eine kleine Insel (Insula), die in Resonanz geht, wenn irgendwo in unserem Restkörper etwas passiert. Diese Resonanz wird im Gehirn verarbeitet. Es werden die entsprechenden Schlüsse gezogen. Diese Schlüsse sind uns manchmal bewusst. In den meisten Fällen jedoch unbewusst, um schneller zu reagieren. In zweiteren Fällen sprechen wir von Intuition (Damasio: Somatische Marker). Würde uns alles bewusst sein, wären wir hoffnungslos überfordert, bis hin zu epileptischen Anfällen vor lauter Nervenüberreizungen.

Doch zurück zu unserer Hilfskonstruktion, die Gehirnforschung muss sich ja nicht um alles kümmern. Und unsere Seele lässt sich vermutlich auch nicht messen. Das Herz also. Unsere Pumpe. Unser Antrieb. Ich hätte zwei Vorschläge, sich dem Phänomen „Seele“ anzunähern:

Erster Ansatz: Was uns antreibt …

Wir könnten uns ansehen, welche Motive uns antreiben. Ein Thema, mit dem ich mich schon seit 10 Jahren beschäftige. Der Einfachheit halber könnten wir uns fragen, was unseren persönlichen Antrieb so einzigartig macht? Friedrich Schiller meinte einmal sinngemäß: Der Mensch ist nur im Spiel ganz Mensch und ganz bei sich. Daher möchte ich an dieser Stelle die vier Antreiber aus der Gamification-Forschung bemühen:

-

Bei Killern steht der Wettbewerb und das Siegen im Mittelpunkt. Hinzu kommt die Lust an der Gestaltung. Denn wer vorne weg geht, gibt den Ton an.

-

Erfolgsmenschen sammeln Punkte und Auszeichnungen. Auch hier gehört abhängigerweise das Siegen im Wettbewerb dazu. Denn wir alle vergleichen uns miteinander. Genau dieser Vergleich macht Erfolgsmenschen abhängiger von anderen als die „Killer“.

-

Soziale genießen den Austausch mit anderen und die Anerkennung in der Gemeinschaft, der typische Teamplayer.

-

Entdecker lieben das Erkunden einer unbekannten Welt und Sammeln neuer Erfahrungen. Der typische Kreative also.

Wofür also tun wir etwas? Wofür engagieren wir uns in einem Ehrenamt? Was an einer Beziehung ist uns wichtig? Wofür gehen manche Menschen auf die Bühne und andere nicht? Wofür engagieren wir uns politisch?

-

Wollen Sie etwas gestalten? Um jeden Preis wie Che Guevara oder Lenin? Sind Sie ein/e „Gestalt-Killer/in“ (immer noch besser als Killer-Gestalt)? Und ist Ihnen dabei der Applaus nicht so wichtig?

-

Oder gestalten Sie lieber mit Bedacht? Sind Sie ein/e „Sanfter Gestalt-Killer/in“ wie Rosa Luxemburg oder Ghandi?

-

Vielleicht sind Sie ein Erfolgsmensch, der sich Gedanken um seinen Applaus macht? Dazu gibt es in der Weltgeschichte wenig Vorbilder. Die meisten waren auf ihre Weise kompromisslos, zu anderen oder zu sich selbst, oder beides.

-

Oder fühlen Sie sich wie ein/e Entdecker/in? Wie Columbus, Marco Polo oder Steve Jobs. Auch hier ist der Applaus nebenrangig. Hier geht um Neuland und Kreativität, auch wenn am Ende des Abends die Kasse stimmen muss. Das ist jedoch sekundär.

-

Oder aber Sie treibt das Soziale an, die Liebe zu den Menschen wie Mutter Teresa oder Jesus?

Am wahrscheinlichsten jedoch bestehen Sie aus einer Mischung aus zwei oder drei dieser Gamification-Typen.

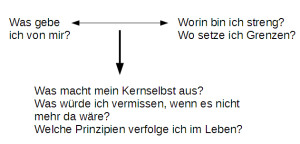

Zweiter Ansatz: Geben und Begrenzen

Wir alle geben pausenlos ohne uns dessen bewusst zu sein. Denn Geben bedeutet nicht nur, etwas Gegenständliches zu geben, sondern ebenso „Substanzlose Güter“:

-

Visionen, Ideen

-

Hoffnung, Unterstützung, Mut

-

Präsenz und Zuhören

-

Ruhe und Beruhigung

-

Orientierung, Klarheit und Anleitungen

-

aber auch: „Wachstumsreibung“, gerade im Kontext von Eltern-Kind oder Meister-Azubi-Beziehungen

Üblicherweise steht Geben der Gegensatzpol Nehmen gegenüber. Da das Nehmen jedoch schon wieder mit anderen Menschen zu tun hat, schlage ich vor, Geben den Gegensatzpol Begrenzen gegenüberzustellen: Aus der Gegenüberstellung dieser beiden Pole könnte sich etwas Neues ergeben:

Vielleicht kommen wir mit dieser Vorgehensweise, der Frage nach unserer Seele, der Frage nach unserer Einzigartigkeit einen kleinen Schritt näher.

Michael Hübler

Michael Hübler