In Krisen braucht es Visionen

In Krisenzeiten gibt es die Sehnsucht nach etwas Vereinendem, wie einen rettenden Anker. Die Menschen brauchen etwas, das sie verbindet. Dazu gibt es grob formuliert zwei Möglichkeiten. Man könnte sich zur Vereinigung einen Feind suchen, bspw. auf der politischen Bühne gegen Nazis oder Russland zu sein. Die eigentlichen Probleme (Wohnungsnotstand, Gesundheitskosten, etc.) löst das nicht, aber es verbindet. Unternehmen versuchen ähnliches, wenn Sie sich gegen Ausgrenzung von Minderheiten positionieren.

Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wir versammeln uns unter einer positiven Vision, einer Hoffnung, etwas, das besser sein könnte in der Zukunft. Und da gab es auf der unternehmerischen Ebene schon ein paar Versuche in den letzten Jahrzehnten.

- Agilität ist mit der Hoffnung und dem Wunsch jederzeit zufriedener Kunden verbunden. Das befriedet zwar die Mitarbeiter*innen nicht, motiviert sie jedoch – wenn es funktioniert – zu Höchstleistungen.

- Danach kam logischerweise New Work als Idee des zufriedenen Mitarbeiters, der selbst hoch intrinsisch motiviert ist. Was jedoch leider auch nur bedingt funktionierte. Die Idee war gut, doch die Umsetzung nicht immer konsequent genug. New Work in der Theorie versus New Work in der Praxis ist ein wenig so wie Sozialismus versus real existierender Sozialismus. Die Idee von einer Welt, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben und ein sorgloses Leben führen ist ja nicht unattraktiv. Aber das, was daraus gemacht wurde, pervertierte diese Idee in ihr komplettes Gegenteil. Dann doch lieber das, was der Philosoph Markus Gabriel einen ethischen Kapitalismus nennt.

- Obendrauf kam der Gedanke der Diversität als Vision einer Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt sind. Doch auch hier zeigte sich, dass Diversität vielleicht eher als Feindgedanke funktioniert (Wir wollen keine Ausgrenzung mehr), für das Gros der Belegschaft jedoch nicht als verbindend wahrgenommen wird.

New Work mit angezogener Handbremse

Die Vision von einer Arbeitswelt, in der echte Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen wichtiger sind als schicke Büroräume mit Charts und vielen bunten Post-its ist ja nicht falsch. Nur macht ein Feelgoodmanager noch kein wirkliches New Work aus. Und wenn Unternehmen nicht an einen menschlichen und konstruktiven Umgang mit Fehlern heran wollen, bringt auch der gesunde Obstkorb in der Teeküche nichts (siehe: https://www.m-huebler.de/ein-new-work-manifest-auf-der-basis-einer-positiven-fuehrung).

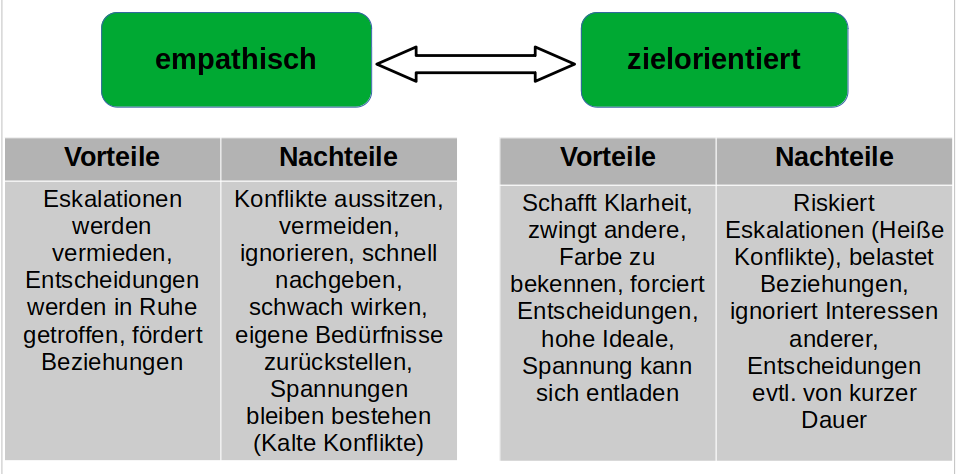

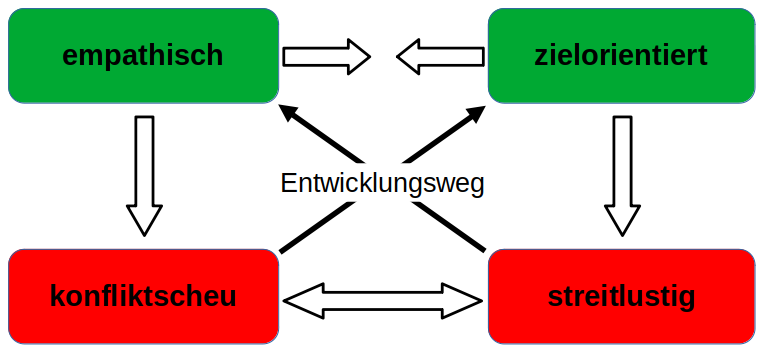

Kosmetik reicht eben nicht aus, weil es oberflächlich ist. Mehr noch: Der Schuss kann sogar nach hinten losgehen, wenn New Work mit Wohlfühlen verwechselt wird. Ich plädiere in meinem Buch „Mit positiver Führung die Mitarbeiterbindung fördern“ dafür, dass auf der Basis einer guten Teamatmosphäre auch auf eine gute Art gestritten wird. Eine konstruktive Streitkultur steht jedoch in den wenigsten Unternehmen auf der Agenda. Stattdessen machten sich harmonieduselige Nichtangriffspakte breit, in denen Führungskräfte sich nicht mehr trauen, Mitarbeiter*innen ein klares Feedback zu geben und Mitarbeiter*innen bei Unstimmigkeiten schneller mit Kündigung drohen als irgendjemand Blaubeerkuchen sagen kann.

Konflikte müssen geklärt werden – so oder so

Unter dem Deckmantel einer falsch verstandenen New Work-Harmonie bei gleichzeitiger Unzufriedenheit der Mitarbeiter*innen werden Konflikte jedoch nach unten durchgereicht. Auch wenn die Maxime gilt, dass es im Grunde allen super geht (gehen muss!), werden Konflikte zwar vermieden, sind jedoch immer noch vorhanden. Denn nach wie vor ist der eine Mitarbeiter ein wenig fleißiger, ein anderer möchte mehr Work Life Balance und wieder eine andere ist perfektionistisch.

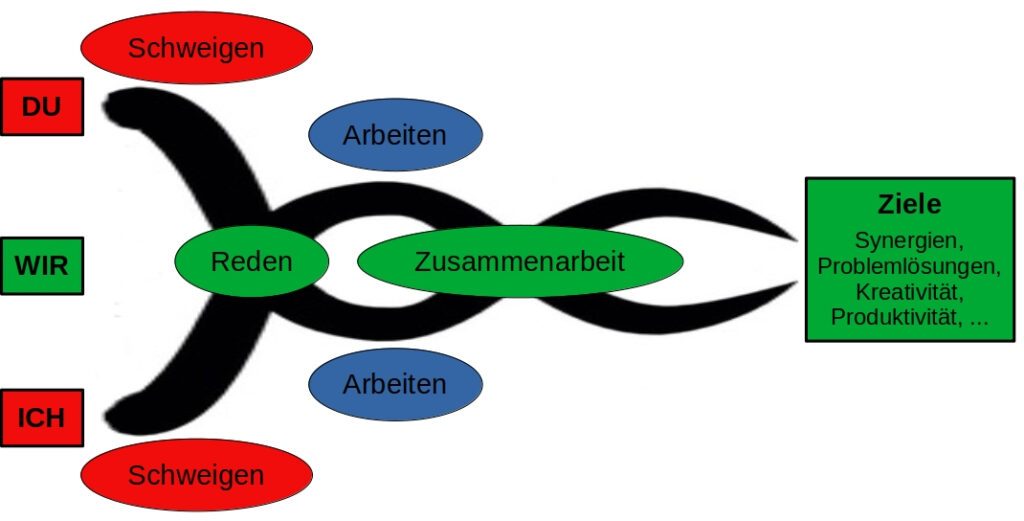

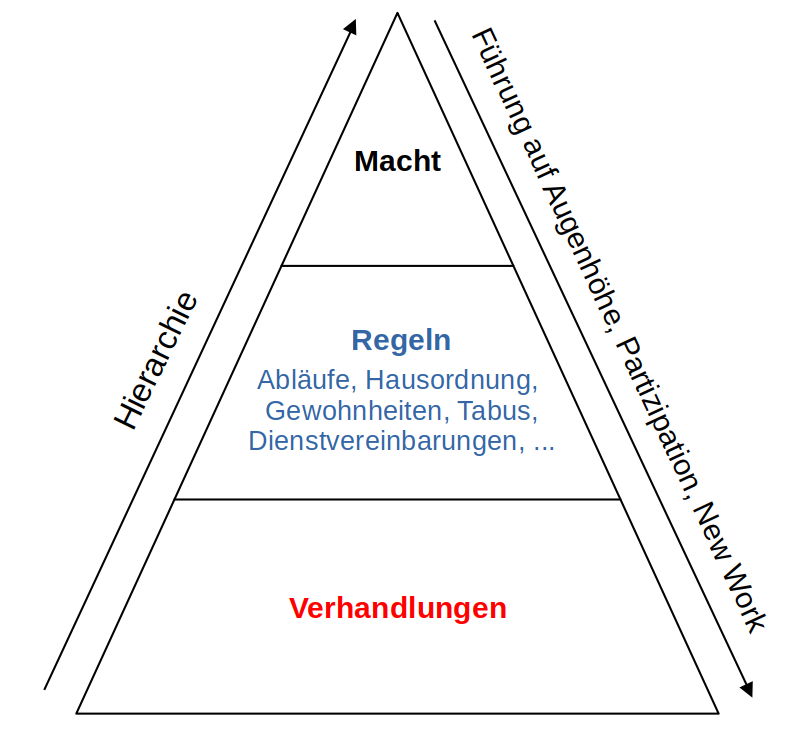

Unstimmigkeiten müssen jedoch geklärt werden, entweder durch Machtwort, Regeln oder Verhandlungen:

Werden Konflikte – im Sinne von New Work – weniger per Machtbeschluss oder Regeln geklärt, sollte folglich mehr verhandelt werden. Gibt es jedoch gleichzeitig die Maxime, dass bei uns alle zufrieden sind, befinden sich Mitarbeiter*innen in einer Zwickmühle: Mache ich mich für meine Bedürfnisse nach Anerkennung stark, bin ich undankbar. Sage ich nichts, bleibe ich auf meinem Ärger hocken. Mögliche Auswege aus diesem Dilemma lauten Kündigung, Krankheit oder Sarkasmus.

Aktuell besteht in Unternehmen, die mit New Work liebäugelten die Gefahr, zu konstatieren, dass das alles nichts gebracht hat, die Mitarbeiter*innen unzufrieden sind und – ähnlich wie in der Politik – zu alten Rezepten zurückzukommen, anstatt sich als Unternehmen weiter zu entwickeln: „Die sind aber auch undankbar! Jetzt haben wir doch alles für sie gemacht und was ist der Dank? Sie zanken sich und sind immer noch nicht zufrieden!“

Hier drängt sich ein weiterer Vergleich auf: Ein oberflächliches Vrständnis von New Work gleicht einem Konsum, der niemals satt macht, weil er die echten Bedürfnisse der Menschen nicht befriedigt. Anstatt wieder mehr auf Hierarchie und Regeln zu setzen, braucht es daher ein richtiges New Work, hier aus der Konfliktmanagement-Brille betrachtet:

- Gezielte Machtausübung von Führungskräften: Wenn Mitarbeiter*innen mehr aushandeln (müssen) als früher, braucht es dafür Grenzen. Diese Grenzen müssen klar und transparent sein. Deshalb braucht es in einer New Work-Welt Führungskräfte, die ihre Machtposition zwar sparsam, aber dennoch bewusst einsetzen, auch als Moderator*innen in Konflikten.

- Gemeinsam entwickelte Strukturen: Gleichzeitig braucht es Regeln, klare Strukturen und Aufteilungen, die nicht von oben auferlegt werden, sondern gemeinsam entstehen, gerade auch, weil es eine hohe Fluktuation gibt. Je höher die Fluktuation, umso schneller muss die Einarbeitung funktionieren, umso mehr Diskussionen gibt es und umso mehr braucht es klare Regelungen, bspw. wer die Neuen einarbeitet. Würden wir Unstimmigkeiten als Motor einer konstruktiven Veränderung verstehen, ließen sich solche Regeln aus Einzel- oder Gruppenkonflikten heraus entwickeln. Andernfalls wären Mitarbeiter*innen stetig mit Verhandlungen beschäftigt und kämen kaum noch zum arbeiten.

- Mehr Konfliktkompetenz für alle: Die Mitarbeiter*innen brauchen insgesamt mehr Konfliktkompetenz. Wenn New Work gerettet werden soll, müssen Mitarbeiter*innen verhandeln lernen. Dies gilt logischerweise auch für die Führungskräfte, die sich ihrer regulierenden Rolle in einer New Work-Welt mit Hilfe von Konflikt-Trainings- und Coachings bewusst sein sollten.

Literaturtipp: Wilfried Kerntke – Mediation als Organisationsentwicklung

Michael Hübler

Michael Hübler