In vielen Unternehmen ist die Digitalisierung weit vorangeschritten, in anderen wird immer noch gefremdelt. Dies liegt insbesondere an branchenspezifischen Einstellungen der Menschen. Eine Studie von Sebastian Wörwag gibt Aufschluss darüber, was unterschiedliche Branchen erwarten und befürchten.

Stimmungs-Status-Quo in verschiedenen Branchen

Grob zusammengefasst erwartet die IT-Branche mehrheitlich Positives von der Digitalisierung:

- weniger Routineaufgaben

- mehr (kreative) Freiräume, erst recht durch KI

- und damit auch die Zunahme spannender Arbeit

In der Finanzbranche sieht es schon anders aus. Hier wird erwartet, dass …

- zwar einerseits Routineaufgaben abgenommen werden, bspw. durch Chatbots,

- andererseits jedoch Standardisierungen zunehmen und damit auch persönliche Entscheidungsfreiräume wegfallen.

Die Sozialen und Gesundheits-Berufe stehen der Digitalisierung besonders skeptisch gegenüber. Hier wird erwartet, dass digitalisierte Prozesse in diesen Berufen wenig bis gar nichts bringen. Ehrlicherweise muss man auch festhalten, dass eine Tätigkeit wie die Pflege an sich kaum digitalisiert werden kann. In ferner Zukunft könnten evtl. Pflegeroboter zum Einsatz kommen. Bis dahin bezieht sich die Digitalisierung von Prozessen v.a. auf Verwaltungstätigkeiten im Hintergrund.

Die Bildungsbranche wiederum erwartet v.a. mehr Freiräume für die Lehre und Forschung durch die standardisierte Digitalisierung von Prozessen, bspw. bei Laboruntersuchungen, die 1000 mal durchgeführt werden müssen.

Und in der Öffentlichen Verwaltung schließlich scheint eine Art Gleichmut vorzuherrschen: Während auf der einen Seite mehr Routineaufgaben erwartet werden, werden auf der anderen Seite digitale Hintergrund-Prozesse eingeführt, um die eigene Arbeit zu erleichtern. Damit halten sich Befürchtungen und Begeisterung die Waage.

Kreativität versus Digitalisierung

Ein Schlüssel zur Akzeptanz digitaler Prozesse ist definitiv die Einschätzung der Notwendigkeit von Kreativität in der eigenen Arbeit. Hier ergab die Untersuchung von Wörwag Erstaunliches:

- Während die Notwendigkeit von Kreativität im Sozialen Bereich (18%) und Gesundheitsbereich (27%) am höchsten von allen untersuchten Branchen eingeschätzt wird (Durchschnitt aller Branchen 14%),

- liegt sie im Bereich Bildung und Forschung bei überraschenden 10%. Um es noch einmal klar zu verdeutlichen: Die befragten Angestellten gaben lediglich zu 10% an, dass Kreativität in Lehre und Forschung wichtig ist.

- Selbst die Öffentliche Verwaltung (15%) und das Finanzwesen (13%) liegen hier höher.

- Noch extremer ist es in der IT. Hier gaben 0% an, dass Kreativität in ihrer Arbeit erforderlich ist. Daraus lässt sich auch erklären, warum KI in der IT so wichtig erscheint, was mich als Nicht-IT-ler erstaunt: Es scheint oftmals weniger um neue Ideen zu gehen, sondern mehr um die Umsetzung von Routine-Programmierungen oder die Wartung vorhandener Systeme.

Da jedoch digitale Prozesse, insbesondere KI und die Arbeit mit Algorithmen, bereits vorhandene Daten nutzen oder analoge Prozesse digital standardisieren, werden sie nicht damit verbunden, etwas Neues in die Welt zu bringen. Es geht also nicht darum, mit einer neuen Situation kreativ umzugehen.

Je wichtiger folglich für ein/e Mitarbeiter*in – unabhängig von der Branche – Kreativität ist, desto mehr wird er oder sie die Digitalisierung ablehnen, weil mit der Digitalisierung eher eine Standardisierung verbunden ist, in der Freiräume mehr beschnitten als gefördert werden.

Eine Faustformel zur Digitalisierung von Prozessen

Der Vergleich der Branchen zeigt deutlich, dass jede Branche anders bei der Digitalisierung tickt. Umso wichtiger ist es, nicht in einen Machbarkeitswahn zu verfallen, sondern sich genau zu überlegen, wann die Digitalisierung von Prozessen sinnvoll ist.

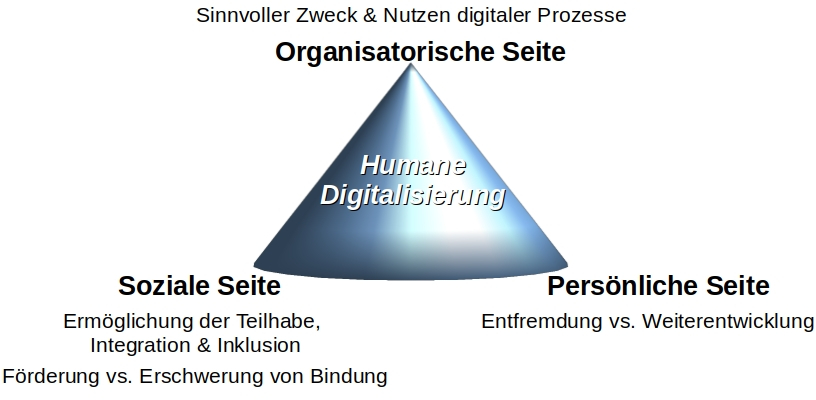

Im Sinne einer humanen Arbeit kann eine Faustformel (mit fünf Fingern) dazu lauten:

- Sinnvoller Zweck und Nutzen: Worin besteht der Nutzen des digitalisierten Prozesses? Soll er die Menschen entlasten? Schneller, agiler oder kundenfreundlicher („Ihre Nachricht kam an und wir kümmern uns darum …“) machen?

- Weiterentwicklung statt Entfremdung: Werden Prozesse digitalisiert, die den Menschen bislang Spaß machten? Werden sie also von ihrer Arbeit entfremdet? Verstehen die Mitarbeiter*innen noch, was bei digitalen Prozessen im Hintergrund passiert, auch um es Kund*innen verständlich zu machen? Oder nimmt die Digitalisierung dem Menschen ungeliebte Tätigkeiten ab und hilft ihm sich weiterzuentwickeln?

- Freiräume für persönliche Entwicklungen: Schaffen digitale Prozesse Freiräume zur Entwicklung der Mitarbeiter*innen an einer anderen Stelle? Oder gilt es nur noch, im Hintergrund digitale Prozesse zu beobachten und bei Fehlern einzugreifen? Kurzum: Macht die Digitalisierung die Arbeit spannender oder langweiliger?

- Bindung: Fördert die Digitalisierung die Bindung zueinander, bspw. weil digitalisierte Routineaufgaben Freiräume schaffen, die für kreative Prozesse im Team genutzt werden? Oder schafft die Digitalisierung (Stichwort: Onlinemeetings) mehr Distanz zwischen den Mitarbeiter*innen? Es ist erstaunlich, wie viele Teams sich online verabreden, nur weil es einfacher ist, obwohl alle am gleichen Ort sind.

- Teilhabe, Integration und Inklusion: Fördert die Digitalisierung die Teilhabe möglichst vieler Mitarbeiter*innen an der Arbeit oder auch Diskussionen und Abstimmungen? Schaffen bspw. Onlinemeetings bessere Zugänge für Gehandicapte? Denken wir dabei auch an Apps für Sehbehinderte, die ihnen helfen, Einkaufswaren zu scannen oder die Möglichkeit von Übersetzungsprogrammen im interkulturellen Austausch. Und auch zur Partizipation möglichst vieler Mitarbeiter*innen an Unternehmensprozessen lassen sich digitale Hilfsmittel (Onlinemeetings, Abstimmungsplattformen) gut einsetzen. Die Frage ist nur: Ist das auch gewünscht?

Zusammenfassen lassen sich diese 5 Aspekte auch in die 3 Bereiche des Organisatorischen, Persönlichen und Sozialen:

Literatur

Sebastian Wörwag, Andrea Cloots (Hrsg.) – Human Digital Work – Eine Utopie? Springer—Gabler, 2020, S. 127ff

Michael Hübler

Michael Hübler