In einer Welt voller Ungerechtigkeiten stelle ich mir regelmäßig die Frage, ob ich lieber pessimistisch oder optimistisch sein sollte. Soll ich pessimistisch sein, um den Antrieb zu haben, etwas zu verändern? Oder optimistisch, weil ich ansonsten depressiv werde und der Pessimismus (Stichwort: Deutschland geht unter) uns alle stimmungsmäßig nach unten zieht?

Neulich bin ich über einen Satz den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci gestoßen: Pessimismus des Denkens und Optimismus des Willens. Ein schöner Satz, der dieses Dilemma auf den Punkt bringt: Immer schön skeptisch bleiben, aber gleichzeitig an Veränderungen glauben. Sich also nicht in seinem Pessimismus suhlen, sondern eine negative Sicht auf die Welt zum Anlass nehmen, etwas zu verändern.

Leider ist es nicht ganz so einfach. Genau genommen sind sogar manche Pessimisten verkappte Optimisten, wenn sie davon schwadronieren, wie degeneriert die Welt ist, wir jedoch einiges dafür tun können, die Menschheit noch zu retten, beispielsweise durch die Entwicklung eines neuen, gesunden Menschen, inklusive Konzentrationslagern, Gulags und Euthanasieprogrammen. Ein solcher teleologischer, zielfokussierter Optimismus auf der Basis eines extremen Idealismus ist selbstredend gefährlich. Doch auch im Kleinen kann zu viel Optimismus schädlich sein, wenn wir daran glauben, die Welt zu beherrschen. Dass Ingenieure aus Dubai Regen machen können, mag eine feine Sache für den Wüstenstaat sein. Die langfristigen Folgen jedoch sind kaum abschätzbar. Auch der Optimismus hinter einer Zero-Covid-Vision ist nicht durchzuhalten ohne umfassende soziale Kollateralschäden. Kritische Stimmen sind bei zu hohem Idealismus zudem eher unerwünscht.

Der Philosoph Karl Popper entwickelte daher den Kritischen Rationalismus als skeptischen Regulator gegenüber den negativen Auswüchsen eines überbordenden Zukunftsoptimismus. Tatsächlich ist ein kritischer, aufgeklärter und damit im Grund pessimistischer Geist das zentrale, regulierende Element gegen einen Optimismus, der zu sehr von sich überzeugt ist und aufgrund seiner blinden Flecken in sein eigenes Verderben rennt. Optimismus sollte daher immer offen und konstruktiv sein.

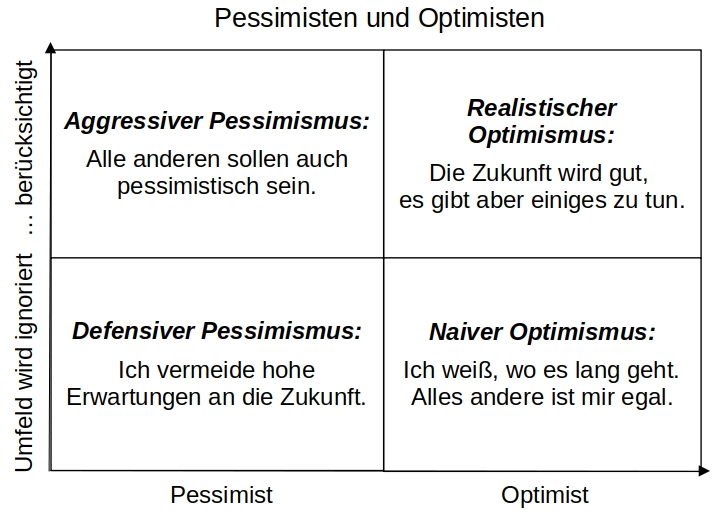

Nehmen wir Optimisten und Pessimisten genauer unter die Lupe haben wir es mit zwei Arten von Pessimisten und zwei Arten von Optimisten zu tun:

- Defensive Pessimisten, typische Jammerer, setzen in sich selbst geringe Erwartungen in der Hoffnung nicht enttäuscht zu werden. Glücklich sind sie dennoch nicht.

- Aggressive Pessimisten, typische Grantler und Nörgler, stehen Neuerungen skeptisch gegenüber und wollen auch ihr Umfeld davon abbringen, etwas Neues auszuprobieren. Während defensive Pessimisten grundsätzlich von der eigenen Inkompetenz ausgehen, fühlen sich aggressive Pessimisten wohl in ihrer Rolle des Mahners. Sie haben sich mit dem Status Quo arrangiert und fühlen sich in dem, was sie tun und können kompetent. Diese Kompetenz würden sie am Ende einbüßen, wenn sie sich anpassen müssten.

- Naive Optimisten glauben daran, dass alles möglich ist, wenn man nur fest genug daran glaubt. Für jemanden, der es sich wie Elon Musk leisten kann, Millionen von Dollar in die Luft zu pusten, mag dies eine gangbare Strategie sein. Für die meisten von uns könnte dies in den Ruin führen.

- Realistische Optimisten schließlich haben eine positive Vision von ihrer Zukunft, wissen aber auch, dass zu deren Erreichen eine Menge Arbeit gehört. Skeptische und damit kritische Stimmen sind hier eindeutig erwünscht.

Spielen wir die vier Typen anhand einer chronischen Krankheit durch:

Ein defensiver Pessimist mit einer schweren Krankheit meidet jegliche Konfrontation mit der Krankheit. Er verschließt die Augen und schont sich weitgehend, verbietet sich jedoch Mut machende Momente im Leben, weshalb er mit seiner Krankheit dahindümpelt.

Ein aggressiver Pessimist mit einer schweren Krankheit gibt sich auf und erhöht dadurch das Risiko, tatsächlich an seiner Krankheit zu sterben. Er sagt sich: „Jetzt ist es eh schon egal“ und achtet nicht mehr auf eine gesunde Lebensweise.

Ein aggressiver Optimist mit einer schweren Krankheit versucht alles, um seine Krankheit zu bezwingen. Eine klare Strategie steht jedoch nicht dahinter. Vielleicht landet er einen Glückstreffer bei einer Wahrsagerin oder auch nicht.

Ein realistischer Optimist mit einer schweren Krankheit hingegen glaubt fest daran, wieder gesund zu werden, weiß jedoch, dass dazu eine gesunde Ernährung, liebevolle gute Freunde und eine maßvolle sportliche Betätigung nicht die schlechtesten Rezepte zur Genesung sind.

Das gleiche gilt für alle Bereiche des Lebens: Wer Erfolg im Leben und im Beruf haben will, sollte fest daran glauben und sich dann einen Plan zur Zielerreichung machen. Klappt es nicht, sollte ich aus meinem Scheitern zumindest etwas gelernt haben.

Es geht also nicht darum, Optimisten gegen Pessimisten auszuspielen, wie es in dem alten Witz heißt: Der Optimist meint, wir leben in der besten aller Welten, worauf der Pessimist entgegnet, dass das wohl stimmt. Stattdessen sollten wir uns fragen, ob wir in der besten aller vorstellbaren Welten leben. Oder um noch einmal mit Antonio Gramsci zu sprechen: Kritisch denken und optimistisch handeln. Würden wir nicht daran glauben, etwas in der Welt zu verbessern, wären wir kein Optimist. Das kritische Denken jedoch hilft uns dabei, Verbesserungspotentiale überhaupt zu erkennen.

Dieser Artikel wurde in leicht veränderter aus dem eBook „Wie kompetent muss ich sein?“ (externer Link) entnommen.

Michael Hübler

Michael Hübler