Es ist beinahe egal, in welchem Kontext ich tätig bin. Fast immer taucht die Frage nach dem Umgang mit Erwartungen und Forderungen nicht nur, aber insbesondere junger Menschen in der Arbeitswelt auf:

- „Ich hätte gerne einen Homeofficearbeitsplatz, und zwar sofort mit Dienstantritt.“

- „Ich möchte eigentlich nur Teilzeit arbeiten und Führung ist ohnehin nichts für mich.“

- „Überstunden sind auch nichts für mich.“

Selbst in Universitäten geht die Angst vor hohen Forderungen um:

- „Meine Aufmerksamkeitsdauer ist gering. Bespaße mich wie auf TikTok.“

- „Ich hätte gerne mein Bachelor-Arbeit-Thema frei Haus und eine Literaturliste gleich mit.“

Wie also können oder sollten Unternehmen und Führungskräfte mit solchen Erwartungen umgehen?

1. Wohlwollens-Bonus

Woher wissen wir eigentlich, dass es sich bei einer Erwartung der Mitarbeiter*innen um eine unverschämte Forderung handelt? Viele Forderungen entstehen aus Unwissenheit über die Funktionsweise eines Unternehmens. Umso wichtiger ist es, die systemischen Bedingungen einer guten und erfolgreichen Arbeit zu (er)klären.

2. Klärung der systemischen Bedingungen

Beispiel Universität

Wer als Studierende/r erwartet, Literaturlisten für ein Seminararbeitsthema frei Haus zu bekommen, befindet sich geistig noch in der Schule. Zur universitären Ausbildung gehört dazu, nicht nur ein Thema sauber zu erarbeiten, sondern auch selbständig zu arbeiten.

Beispiel Homeoffice

Bei manchen Tätigkeiten ist es klar, dass sie nicht zuhause stattfinden können. Ein Hausmeister kann Glühbirnen nicht aus der Ferne wechseln. Bei anderen Tätigkeiten besteht Diskussionsbedarf. Ein Kreativ-Team, das eng zusammen arbeitet und auf ein schnelles, gegenseitiges Feedback angewiesen ist, arbeitet i.d.R. reibungsfrei aus der Ferne zusammen, wenn die Teammitglieder sich bereits gut kennen. Wenn nicht, wird es zumindest schwieriger. Gerade Neulinge tun sich schwer damit, auf Distanz ein soziales Netzwerk im Unternehmen aufzubauen. Bei konflikthaften Themen ist es ebenso hilfreich, mein Gegenüber auf der anderen Seite einer Leitung einschätzen zu können. Auch wenn sich Ziele oder Aufgaben eher qualitativ als quantitativ beschreiben lassen, ist es hilfreich, auf schnelle Kommunikationswege inklusive Mimik und Gestik vor Ort zu setzen. Es gibt also eine Menge systemische Gründe, warum es sinnvoll ist, Homeoffice nicht von Anfang an bis zu der offiziell erlaubten Grenze anzubieten.

3. Klärung der eigenen Erwartungen

Zu führen bedeutet immer auch, Erwartungen zu haben und diese seinen Mitarbeiter*innen zu vermitteln:

- Erwartungen an sich selbst als gute Führungskraft

- Erwartungen an die Qualität der Arbeit

- Erwartungen zu bestimmten Zielerreichungen

- Erwartungen an die Zusammenarbeit im Team

- Erwartungen an einen guten Umgang mit Kund*innen

- Erwartungen an den Arbeitsethos der Mitarbeiter*innen, also Disziplin, Zuverlässigkeit, Beharrlichkeit, usw.

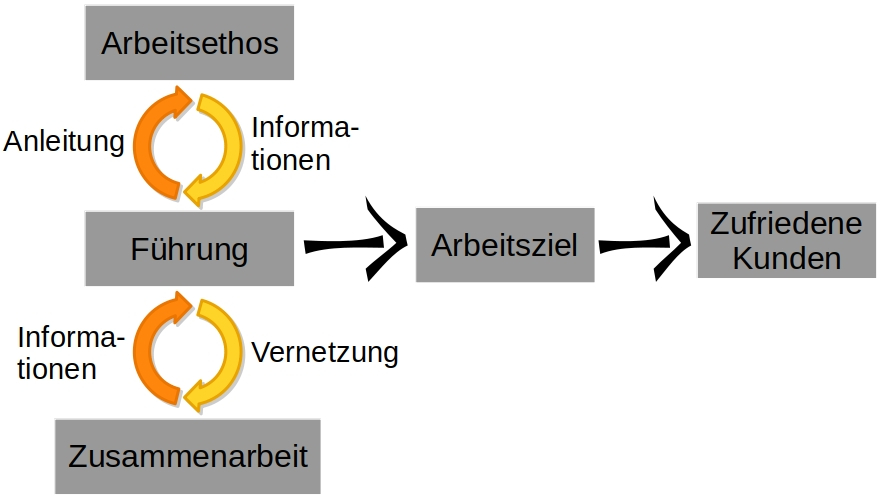

Bei einer solchen Vielzahl an Erwartungen ist es hilfreich, diese in eine Ordnung zu bringen:

Daran lassen sich fünf Aufgaben für Führungskräfte ablesen:

- Mitarbeiter*innen verdeutlichen, wie die Ziele ihrer Arbeit aussehen.

- Mitarbeiter*innen ihre Erwartungen an eine gute Arbeitsleistung zur Erreichung der Ziele mitteilen.

- Wahrnehmen und bewerten, ob die Arbeitsleistung ausreicht, um die Ziele zu erreichen und entsprechende Rückmeldungen geben.

- Wenn notwendig, die Vernetzung der Mitarbeiter*innen untereinander anbahnen bzw. Teambildung betreiben.

- Wahrnehmen und bewerten, ob die Teambildung ausreicht, um gemeinsame Ziele möglichst reibungsfrei zu erreichen und gegebenenfalls Teambildungsmaßnahmen durchführen.

Bezogen auf die Erwartungshaltung von Mitarbeiter*innen, so schnell wie möglich ins Homeoffice zu gehen, gilt es also, zu verdeutlichen, dass Führungskräfte wissen müssen, ob ein bestimmter Arbeitsethos vorhanden ist und ob bei einer Teamarbeit der Teamzusammenhalt funktioniert. Dazu braucht es auf Distanz zumindest zu Beginn einen engeren Austausch als in Präsenz. Vor Ort sehe ich als Führungskraft wie meine Mitarbeiter*innen arbeiten und miteinander interagieren. Auf Distanz brauche ich die proaktiven Rückmeldungen meiner Leute. Es braucht also zuerst Informationen, bevor Erwartungen erfüllt werden können.

Fazit: Warum eine klare Linie wichtig ist

Ich plädiere im Umgang mit hohen Erwartungen grundsätzlich für eine klare Linie sowohl in der Führung als auch unternehmensübergreifend. Derzeit höre ich häufig in meinen Führungstrainings, in welchem Spagat sich Führungskräfte bereits in Bewerbungsgesprächen befinden:

„Wenn wir zu viel verlangen, bekommen wir gar niemanden mehr.“

Damit verleugnen sich Unternehmen jedoch selbst. Es spielt dann keine Rolle mehr, ob eine gute Leistung erbracht wird, sondern nur noch eine Stelle zu besetzen. Wenn wir dieses Vorgehen gedanklich weiterspinnen, haben Unternehmen irgendwann einmal im Extremfall nur noch Stellen mit wechselhaften, leistungsverweigernden Mitarbeiter*innen besetzt. Doch bereits jetzt hat dieses Vorgehen Auswirkungen auf die restliche Belegschaft, weil damit die Arbeitsmoral der restlichen Belegschaft nach unten gezogen wird. Genau deshalb ist eine klare Linie wichtig:

- Welche Erwartungen stellen wir an eine gute Arbeit?

- Welche Erfordernisse bringt die Arbeit mit sich? Ist in diesem Fall Homeoffice möglich und sinnvoll, oder nicht?

- Welche Erwartungen stellen wir an eine gute Zusammenarbeit und wie wird diese erreicht?

Klare Linien sollten jedoch keine starren Linien, sondern Orientierungen sein. Dies lässt sich gut an Dienstvereinbarungen zum Thema Homeoffice verdeutlichen. Dort heißt es häufig „Ein mobiler Arbeitsplatz ist bis zu 70% möglich“. Sind die Bedingungen gut (klare Ziele, Delegationen möglich, hoher Arbeitsethos, gute Zusammenarbeit), spricht also nichts dagegen. Ob die Bedingungen gut sind, müssen jedoch die verantwortlichen Führungskräfte beurteilen. Umso wichtiger ist es für Führungskräfte, sich neben den Anforderungen an eine gute Arbeit auch mit den eigenen Erwartungshaltungen auseinander zu setzen.

Michael Hübler

Michael Hübler