Stellen Sie sich vor, es ist Mittwoch morgen und Sie sitzen als Führungskraft an Ihrem Schreibtisch. Da klopft es an Ihrer Tür und anschließend tritt ein aufgeregter Mitarbeiter, nennen wir ihn X, herein und beklagt sich über einen Kollegen, nennen wir ihn Y. Die Absicht ist klar: X will Sie auf seine Seite ziehen. Sie sollen Y mal die Leviten lesen, weil dieser viel weniger leistet als X. Das wussten Sie bereits, die Dimensionen und die Auswirkung auf die Stimmung im Team waren Ihnen allerdings bisher noch nicht so klar wie jetzt in diesem Moment. Und da es Ihre Aufgabe als Führungskraft ist, ‚das Schiff wieder auf Kurs zu bringen‘ und Sie auch bereits eine Idee haben, machen Sie sich auf, um die Sache in die Hand zu nehmen.

Vorsicht, Triangulation!

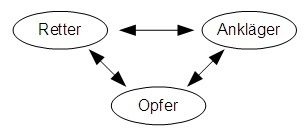

Diese klassische Situation kennen Sie sicherlich in der einen oder anderen Version nur zu genau. Mit Hilfe desDrama-Dreiecks aus der Transaktionsanalyse lässt sich verdeutlichen, wie leicht v.a. Führungskräfte dazu manipuliert werden, in einen Konflikt, den Mitarbeiter untereinander haben, hineingezogen  zu werden. Das Drama-Dreieck greift dabei auf drei Rollen aus der Transaktionsanalyse zurück:

zu werden. Das Drama-Dreieck greift dabei auf drei Rollen aus der Transaktionsanalyse zurück:

- Ankläger (in der Transaktionsanalyse das strafende Eltern-Ich),

- Retter (das fürsorgliche Eltern-Ich) und

- Opfer (das entweder unterwürfige oder trotzige Kind).

Diese drei Typen haben Ihren Ursprung in unserem biologischen Gerüst, das ich bereits im Rahmen des ThemasKooperationen verdeutlicht habe.

Wenn wir nun wieder an unsere Situation denken wird deutlich: Hier gibt es einen Ankläger (X) und ein Opfer (Y). Was noch fehlt ist der Retter. Und den sollen offensichtlich Sie spielen.

Aber Halt! So einfach ist es nun doch nicht. Denn die Rollen in Konflikten besitzen die Eigenschaft zu wandern. D.h. Y war vielleicht früher auch Ankläger oder Täter, und wenn nur, weil er weniger leistet als die anderen. X wurde damit durch seine Mehrarbeit zum Opfer. Wenn Sie nun die Rolle des Retters für X übernehmen, werden sie gleichzeitig zum Ankläger von Y. Damit befinden Sie sich sehr schnell in einem Spiel, das Sie bald nicht mehr im Griff haben. Denn auch Y könnte, wenn Sie X (oder das Team) retten wollen, zum Ankläger von Ihnen werden. Und X könnte Sie später ebenso anklagen, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr so beherzt eingreifen wie jetzt.

Was hier folglich fehlt ist das reife Erwachsenen-Ich, das weder anklägt, noch trotzt, noch flüchtet, noch beschützt, sondern seinen eigenen Beitrag im System sieht und für sein Handeln die Verantwortung übernimmt. Wir könnten auch sagen: Es fehlt ein Regisseur, der zwar Prozesse anstößt, aber dennoch im Hintergrund bleibt.

Lösungsansätze

Führungskräften bieten sich als Regisseur folgende Lösungsansätze, um die verschiedenen Parteien zurSelbstverantwortung zu bewegen:

- ‚Opfer‘ brauchen Sicherheit. Am besten funktionieren hier eine Art Verselbständigungs- und Empowerment-Plan mit einem lösungsorientierten Ansatz: In welchen Bereichen sind bereits Kompetenzen vorhanden? Was kann das ‚Opfer‘ bereits gut? Was kann stufenweise aufgebaut werden? Damit wird deutlich, dass ‚Opfer‘ nicht mit Samthandschuhen angefasst werden sollten. Dies würde Reifungen und Selbstverantwortung eher verhindern als fördern.

- Ankläger brauchen Verantwortung. Wo können sie diese bekommen und wo ist ein übertriebener Einsatz von Macht in seiner Wirkung Fehl am Platz? Ein sehr guter Ansatz ist die Unterscheidung von Absicht und Wirkung: Eine Mitarbeiterin, die häufig Fehler macht noch mehr unter Druck zu setzen, damit die Fehler aufhören ist von der Absicht nachvollziehbar. Die Wirkung allerdings ist idR wenig berauschend.

- Retter (oftmals finden sich auch in Teams eine Menge Retter) brauchen die Einsicht, dass ihr Retten das Opfer in die Abhängigkeit treibt. Auch hier verfehlt das gutgemeinte Handeln (die Absicht) meist seine Wirkung. Dennoch könnte der Retter aufgrund seiner Empathiefähigkeit Hilfestellungen bei der Erfüllung eines Stufenplans übernehmen.

Michael Hübler

Michael Hübler