Selbstgestaltung ist für das Lernen ein wichtiger Motor. Wenn Menschen etwas (mit-) gestalten können, hat dies eine große Auswirkung auf ihr Leben. In einer Studie von Ellen Langer (1976) in einem Altenheim wurden einer Gruppe B der Bewohner/innen alle täglichen Aufgaben abgenommen, während die Gruppe A ihre Blumen selber gießen sollten, das Fernsehprogramm selbst auswählen sollte, usw. Der Effekt: Nach 18 Monaten gab es signifikante Unterschiede in puncto sozialer Aktivität, Wachheit und Gesundheit. Und: Die Gruppe A lebte im Durchschnitt 50% länger.

In anderen Studien wurde der sogenannte IKEA-Effekt getestet. Dan Ariely und Daniel Mochon beispielsweise ließen Versuchspersonen einen Kranich falten. Anschließend sollten sie eine Wertung für ihr gebasteltes Objekt bestimmen. Dieser wurde mit dem Wert verglichen, den andere dem nicht-selbstgebastelten Objekt beimaßen. Das Ergebnis dieser und einer Menge anderer Studien: Der Wert eines selbstgestalteten Objekts liegt im Durchschnitt 5 mal höher.

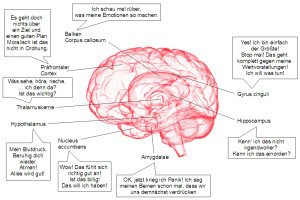

Erfahrungen führen zu neuen Netzen im Präfrontalen Cortex. Diese Netze machen stressresistenter, moralischer (sozialisierter) und kreativer. Zudem fällt es Menschen mit mehr Erfahrungen leichter Prioritäten zu setzen. Allerdings zeigt eine Studie von Fred Gage (2004), dass nur freiwillige Erfahrungen zu einem Ausbau der Netze im PFC führen. Er untersuchte Mäuse, deren Netze im PFC durch Laufräder enorm wuchs. Wurden die Mäuse allerdings daran gehindert, aus dem Laufrad auszusteigen, gab es keine positiven Veränderungen im PFC. Im Gegenteil: Dann schrumpft sogar der Hippocampus.

In einer weiteren Studie von Ariely wurden Studierende in drei Gruppen unterteilt. Gruppe A bekam klare Vorgaben, wann sie ihre Arbeiten abzugeben hatten. Gruppe B durfte ihre Arbeiten abgeben, wann sie wollten. Gruppe C sollte feste Abgabetermine angeben, wann sie ihre Arbeiten abgeben wollen. Das Ergebnis:

- Gruppe A erzielte die besten Noten.

- Gruppe B die schlechtesten. Mit Gestaltungsfreiheit umzugehen scheint nicht jedermanns Sache zu sein.

- Gruppe C befand sich im Mittelfeld.

-

Doch als Gruppe C genauer betrachtet wurde, stellte sich heraus, dass die Mehrzahl der Teilnehmer aus Gruppe C genau so gut war wir Gruppe A. Es gab allerdings ein paar, die den Schnitt stark hinunter zogen, da sie Termine zu nah aufeinander legte.

Offenbar ist Selbstüberschätzung v.a. ein männliches Problem, das mit 8 Jahren beginnt. Ab dieser Zeit erweitert sich der Aktionsradius von Jungs um das Doppelte im Vergleich zu Mädchen. Damit einher geht die Vergrößerung des Hippocampus und damit eine leichtere Einordnung der Welt in Landkarten. Männer fragen deshalb seltener nach dem Weg als Frauen: Sie haben weniger Angst, sich in unbekannten Gebieten zurecht zu finden, überschätzen sich allerdings auch häufiger. In einer uralten Studie aus den 80er Jahren gaben Männer zu 71% an, einen guten Orientierungssinn zu haben, Frauen nur zu 47%. Dies könnte auch bei Prüfungsvorbereitungen passieren.

Literatur:

Sebastian Purps-Pardigol: Führen mit Hirn

Rüdiger Reinhardt: Neuroleadership

Michael Hübler

Michael Hübler