Wer hoffnungsvolle Utopien in Unternehmen einbringt, um damit Veränderungen anzustoßen, stößt selten auf Gegenliebe. Denn meistens gilt die Maxime, etwas gut oder noch besser zu machen (Optimieren!) anstatt etwas neu und anders zu machen. Bereits in der Schule waren die Kinder bei den Lehrer*innen am beliebtesten, die ihre Sachen gut machten, ohne allzu viele Fragen zu stellen.

Ein genauerer Blick offenbart allerdings einige Unterschiede in Unternehmen im Umgang mit Nonkonformismus:

- Im Top-Management: Wer als Geschäftsführer*in oder Bereichsleitung eines Unternehmens ganz oben steht, kann sich Abweichungen von der Norm nicht nur erlauben, sein Status nimmt damit noch zu: „Der oder die kann sich das leisten.“

- Im Mittelbau: Wer Führungsverantwortung als Abteilungsleitung inne hat, kann einerseits noch Karriere machen und andererseits seine Leitungsfunktion wieder verlieren, wenn er unangenehm auffällt. Die Maxime, Aufgaben gut zu machen und nicht anders gilt hier besonders stark.

- Ganz unten: Wer keine Karriere machen will und auch nicht weiter absteigen kann, hat nichts zu verlieren und kann daher je nach Typ unbekümmert anecken und Ideen einbringen. Damit verändert sich meistens nicht viel, außer eine verrückte Idee stößt tatsächlich auf Gegenliebe, die jedoch eher aus dem oberen, mutigen Top-Management als aus dem meist zögerlichen Mittelbau kommt.

In meinen Seminaren habe ich viel Teamleitungen zu tun, die sich sehr wohl fühlen in ihrer Nische, sofern sie nicht weiter aufsteigen wollen. Ihnen spielt in die Hände, dass sie einerseits wenig Macht haben und daher wenig „Gefahr“ von ihnen ausgeht und andererseits der Mittelbau froh ist, wenn überhaupt jemand die Teamleitung übernimmt. Sie sind daher zwar nicht ganz unten, aber auch nicht besonders weit oben.

Der Mittelbau wiederum hätte mehr Macht, Verbesserungen in Unternehmen anzubahnen, braucht dazu jedoch gute Strategien:

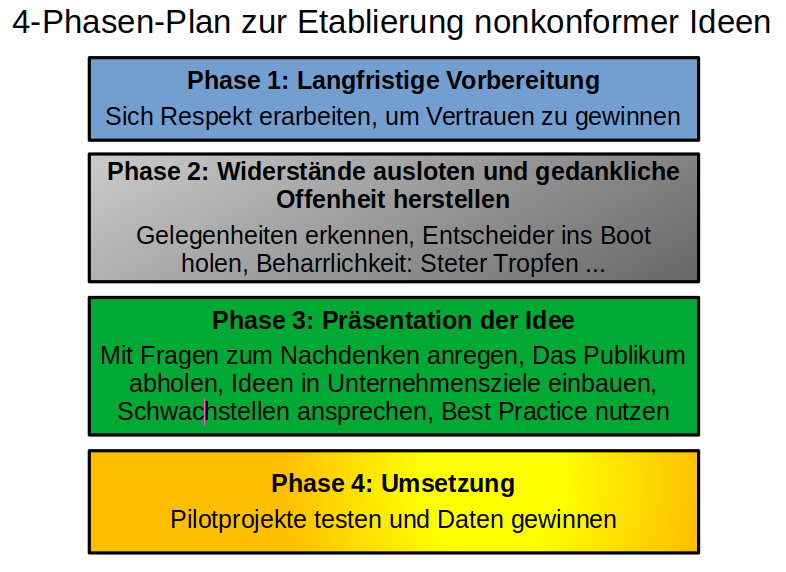

Phase 1: Langfristige Vorbereitung

- Sich Respekt & Vertrauen erarbeiten: Wer Veränderungsvorschläge in Unternehmen einbringen will, muss sich erst einmal Respekt durch Leistung und Auftreten verschaffen, um ein Vertrauen und Zutrauen in sich zu fördern. Wer die Macht hat, auch unangenehme Veränderungen durchzusetzen, wird vermutlich nicht geliebt. Dennoch gibt es eher weniger Widerstand, um die eigene Karriere nicht zu gefährden. Wer diese Macht nicht hat, benötigt wenigstens das Ansehen im Unternehmen als verlässlich und zuverlässig zu gelten.

Phase 2: Widerstände ausloten und gedankliche Offenheit herstellen

- Gute Gelegenheiten erkennen: Nonkonformistische Ideen verfangen besonders, wenn gerade Unzufriedenheit mit dem Status quo besteht. Eine Idee im falschen Moment, beispielsweise wenn Stabilität gebraucht wird, erzeugt Ablehnung, dieselbe Idee in einer Krise erzeugt Offenheit.

- Entscheidungsträger frühzeitig ins Boot holen: Vor einer offenen Konfrontation gezielt informelle Gespräche mit Schlüsselpersonen führen, damit sich diese nicht vor den Kopf gestoßen fühlen und vor versammelter Runde nicht anders können als dagegen zu sein, um ihren Status zu wahren. Zudem lassen sich damit mögliche Widerstände vorbesprechen.

- Beharrlichkeit: Steter Tropfen höhlt den Stein. Wer will, dass seine Idee nicht sofort abgelehnt wird, sollte sie immer wieder in kleinen Häppchen anbringen, ohne zu Beginn zu viel Druck auszuüben.

Phase 3: Präsentation der Idee

- Fragen statt Thesen: Provokative Ideen lassen sich in Form vorsichtiger oder provokanter Fragen einbringen: Was würde passieren, wenn wir X ausprobieren? Was kann passieren, wenn es so weiter geht wie bisher? Wäre es nicht an der Zeit, etwas anders zu machen? So wirkt die Idee nicht wie ein persönlicher Angriff, sondern fördert das gemeinsame Nachdenken.

- Das Publikum abholen: Wollen wir andere von einer Idee überzeugen, müssen wir uns klar machen, dass wir gedanklich bereits einen riesigen Vorsprung haben. Unser Publikum muss sich jedoch erst mit der Idee auseinander setzen.

- Ideen in den Kontext der Unternehmensziele einbetten: Nicht gegen die bestehenden Vorgehensweisen argumentieren, sondern die Idee so vermitteln, dass sie einen Beitrag zu vorhandenen Zielen leistet. Eines der Prinzipien von Hoffnungsträger*innen ist auch hier besonders wichtig: Die eigenen Anliegen zurückzustecken oder sogar zu riskieren, weil der Einsatz für die Sache zu wichtig ist.

- Mit offenen Karten spielen: Er sollte nicht nur die Vorteile einer Idee vermitteln, sondern auch mögliche Risiken und Nachteile. Wer über die Nachteile der eigenen Idee spricht, wirkt klüger, zeigt, dass er sich wirklich Gedanken macht, nimmt seinem Gegenüber das Suchen nach Schwachstellen ab und zeigt, dass die Idee großartig sein muss, wenn jemand trotz der Probleme daran festhält.

- Best Practices nutzen: Menschen reagieren weniger ablehnend, wenn Ideen nicht komplett neu sind, sondern bereits anderswo erprobt wurden.

Phase 4: Umsetzung

- Pilotprojekte statt Großkonzepte: Nonkonformistische Ideen werden eher akzeptiert, wenn sie als begrenztes Experiment starten. Ein Pilot senkt das Risiko, signalisiert Pragmatismus und erzeugt im Erfolgsfall Daten statt bloße Behauptungen.

Der Rest ist bestenfalls ein Selbstläufer.

Michael Hübler

Michael Hübler