Im Kontext einer Positiven Führung geht es in meinen Seminaren regelmäßig um den Aspekt der Wertschätzung für Mitarbeiter*innen. Eine der besten Möglichkeiten, einer Person Wertschätzung zu zeigen ist das Signal, sie ernst zu nehmen, indem ich mir deren Probleme und Bedürfnisse anhöre. Doch wie geht das eigentlich, gutes, echtes Zuhören?

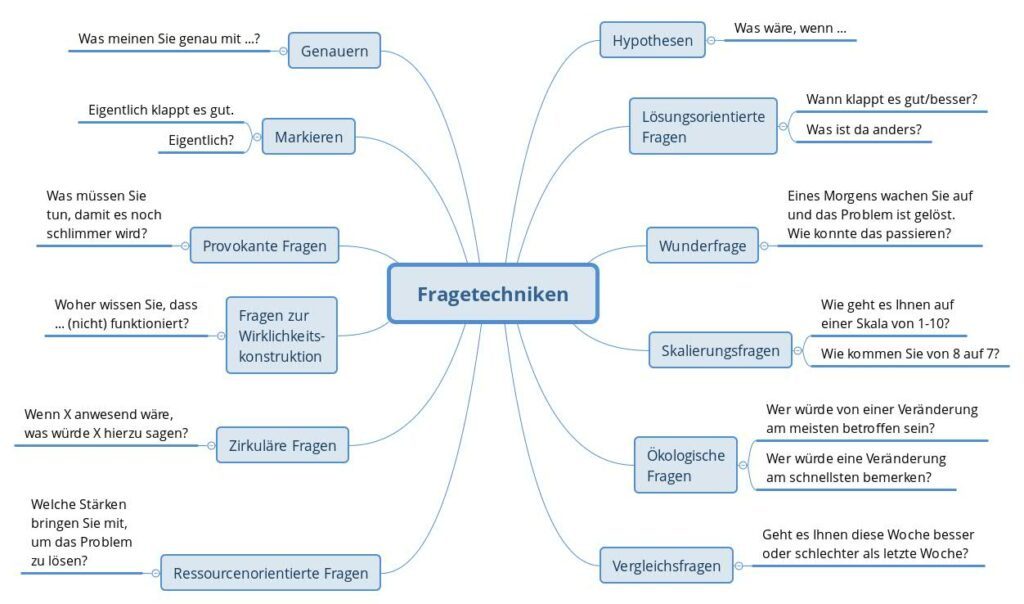

Zum einen gehört dazu ein dickes Paket clever eingesetzter Fragetechniken:

Der Einsatz von Fragetechniken kann jedoch schnell inquisitorisch werden, wenn daraus Verhörtechniken werden. Deshalb sollte zum Einsatz von Fragen eine positive Zuhör-Haltung gehören. Die folgende Checkliste hilft dabei, sich seine eigene Haltung beim Zuhören bewusst zu machen:

Die Pro-Seite:

- Sie haben ein echtes Interesse an der Person und Ihren Äußerungen.

- Sie lassen die Person ausreden.

- Sie versuchen, zu verstehen, worum es wirklich geht.

- Sie achten auf Signale in der Körpersprache.

- Sie fragen nach, um das Geäußerte besser zu verstehen.

- Sie nehmen sich die Zeit, die es braucht.

- Sie fragen nach, bis Sie das Gehörte richtig verstanden haben.

- Sie halten Kritik aus, ohne postwendend etwas zu entgegnen oder sich zu rechtfertigen.

- Sie laden Ihr Gegenüber dazu ein, über Gefühle zu sprechen.

- Sie respektieren Ihr Gegenüber ohne Bewertung.

Die Kontra-Seite:

- Sie denken bereits während dem Zuhören über eine Antwort nach.

- Sie geben Ratschläge aufgrund Ihrer Expertise, um Ihrem Gegenüber zu helfen.

- Sie stellen Vergleiche an, um Ihrem Gegenüber zu zeigen, dass er oder sie nicht alleine mit seinem Problem ist.

- Sie wissen oft schon was kommt. Deshalb lassen sich viele Gespräche abkürzen.

- Sie bieten Standardlösungen für ein Problem an.

- Manche Probleme sind leider hausgemacht.

- Bei manchen Gesprächen lassen sich parallel andere Dinge erledigen, um Zeit zu sparen oder weil es langweilig ist.

- Manchmal reicht es aus, so zu tun als würde man zuhören.

- Es gibt Zeitgenoss*innen, die immer wieder mit den gleichen Beschwerden kommen. Denen lässt sich im Grunde nicht helfen.

- Wenn jemand sehr aufgebracht ist und aus seiner negativen Trance nicht herauskommt, kann es helfen, ihn mit einem anderen Thema abzulenken.

- Sie halten mit eigenen Emotionen hinter’m Berg.

Siehe auch: https://www.m-huebler.de/jetzt-hoer-mir-doch-mal-zu

Michael Hübler

Michael Hübler