Keine Sinnerfüllung – keine Motivation

Zwischen der Jahrtausendwende und 2021 stieg der Anteil von Menschen mit einer Sinnkrise von 4% auf 14% an. Seit Corona glauben in Deutschland etwa 25% junger Menschen zwischen 18 und 29, dass ihr Leben im Grunde sinnlos ist. Kein Wunder, dass gerade Vertreter*innen der Generation Z unmotiviert in Bewerbungsgesprächen sitzen oder kurz nach einem vermeintlich gelungenen Berufseinstieg auf der Suche nach einer erfüllenderen Arbeit wieder kündigen. Dass dabei ein Sinnkrisen-Teufelskreis entsteht, erklärt nicht nur den weiter zunehmenden Verlust von Sinnhaftigkeit, sondern zeigt gleichzeitig einen Ausweg aus diesem Dilemma. Spoilerwarnung: Mehr Arbeitszeit und Kürzungen beim Bürgergeld werden dabei nicht helfen.

Sinnerfahrung ist individuell

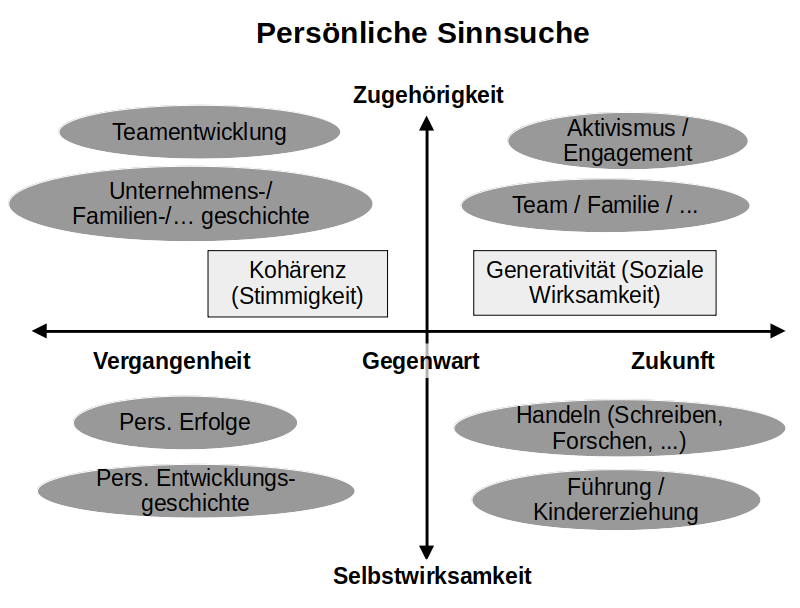

Wie bereits in einem früheren Beitrag von mir dargestellt, ist es bei der Suche nach Sinn wichtig, von einer allgemeinen Suche nach dem Sinn des Lebens abzusehen und stattdessen nach dem Sinn im eigenen Leben zu fanden. Dazu ist es wichtig, die zeitliche Dimension zu betrachten: Ist das, was ich aktuell mache, vor dem Hintergrund meiner Vergangenheit stimmig?

Deshalb ist es vollkommen sinnvoll, dass sich jemand, der früher von seinem Chef schlecht behandelt wurde, heute vor Übergriffen schützt und abschottet. Betrachten wir Sinnhaftigkeit jedoch nicht nur als Stimmigkeit mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft, wird ein Leben zusätzlich als sinnvoll erlebt, wenn wir etwas tun, dass die Zukunft zu einem subjektiv empfunden besseren Ort macht – für uns selbst und andere. Der Fachbegriff dazu lautet Generativität, sofern es sich um die Zukunftsgestaltung für kommende Generationen handelt.

Diese Zukunftsgestaltung wiederum kann ich für mich alleine vornehmen, beispielsweise in dem ich – wie hier – aufklärende Artikel verfasse, worüber hoffentlich viele Menschen nachdenken werden, oder indem ich mit anderen im Verbund auftrete, mich beispielsweise im Betriebsrat organisiere oder als Team ein spannendes Projekt auf die Straße bringe.

Die zwei Dimensionen des Sinnerlebens

Fassen wir all diese Aspekte zusammen, ergeben sich zwei Dimensionen einer erlebten Sinnhaftigkeit:

- Zeitdimension: Ich führe ein sinnerfülltes Leben, wenn ich das Gefühl habe, dass sich das, was ich heute mache, aus meiner Vergangenheit erklären lässt und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Zukunft leistet.

- Wirksamkeitsdimension: Ich führe ein sinnerfülltes Leben, wenn ich das Gefühl habe, dass es einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht, egal, ob ich für mich agiere oder mich einer sozialen Gruppe zugehörig fühle.

Der Teufelskreis heutigen Sinnverlusts junger Menschen

Der Teufelskreis heutigen Sinnverlusts besteht nun logischerweise darin, dass sich junge Menschen aufgrund häufiger Arbeitsplatzwechsel ihrer eigenen Biographie berauben. Nicht mehr aufgrund ökonomischer Verpflichtungen zwangsweise jahrzehntelang bei einem Arbeitgeber bleiben zu müssen, ist sicherlich eine Errungenschaft. Der Preis dafür ist jedoch eine Zerstückelung der Vergangenheit und damit ein Verlust von Sinnhaftigkeit in der Arbeit. Damit verlagert sich die Sinnsuche automatisch in den privaten Bereich zu Hobbys und Freundschaften, die hoffentlich eine Kontinuität haben.

Im Privatleben fällt es jedoch oftmals schwerer als wir denken, einen Sinn im eigenen Leben zu finden. Wer versucht, im Privatleben (Selbst-) Wirksamkeit zu erfahren, wird sich im Ehrenamt oder in der Politik wiederfinden und vermutlich erleben, dass beides ein zähes Geschäft ist. Die Arbeit wiederum könnte tatsächlich eine Sinnerfüllungsmaschine sein:

- In der Arbeit lassen sich als sinnvoll wahrgenommene Ziele aufgrund vorhandener Strukturen (Räume, Projektpläne, Prozessabläufe, Rollenverteilungen in Teams) professionell anstreben.

- In der Arbeit gibt es genügend finanzielle Unterstützung – zumindest im Vergleich zum privaten Bereich.

- In der Arbeit kann ich Fortbildungen besuchen, um meine eigene Selbstwirksamkeit zu erhöhen.

- In der Arbeit lassen sich schlagkräftige Teams organisieren.

- In der Arbeit produzieren wir etwas oder stellen Dienstleistungen zur Verfügung und bekommen von Kund*innen Rückmeldungen, ob das, was wir tun deren Leben erleichtert oder verbessert.

- In der Arbeit fällt es leichter, sich kontinuierlich einer Tätigkeit zu widmen, oft auch, weil es genügend Druck gibt, damit das Gewohnheits-Tier Mensch in die Gänge kommt oder an einer Tätigkeit dran bleibt.

Auch wenn es sich bei dieser Aufzählung um ein Idealmodell handelt, bleibt das Prinzip erhalten: All das, was ich mir für ein sinnerfülltes Leben im Privaten mühsam selbst organisieren muss, wird in der Arbeit nicht automatisch und nicht immer gratis, aber zumindest potentiell zur Verfügung gestellt.

Die beiden Sinn-Dimensionen als Ausweg aus der Sinnkrise

Da wir nun Arbeit als wichtige Möglichkeit eines sinnerfüllten Lebens erkannt haben, stellt sich die Frage, wie diese Erkenntnis gerade im Umgang mit jungen Kolleg*innen zum Einsatz kommen kann.

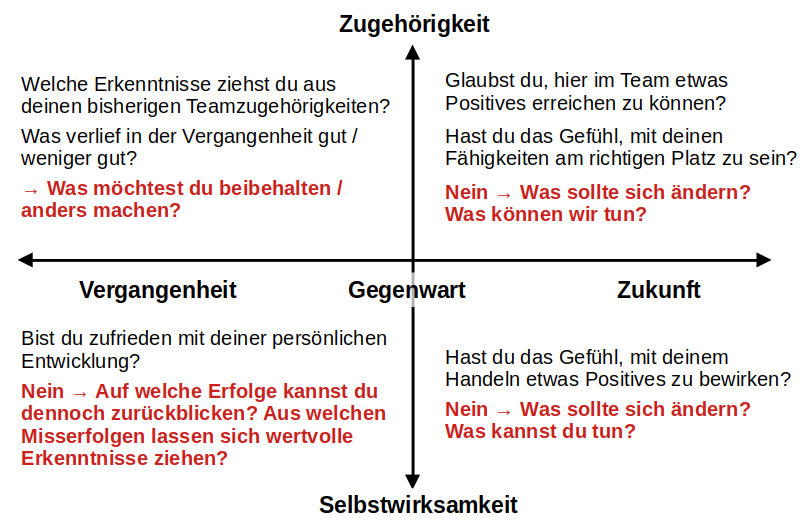

Blicken wir noch einmal auf unser Vier-Felder-Schema ergeben sich vier Ansatzpunkte:

- Erkenntnisse aus vergangenen Zugehörigkeiten

- Erkenntnisse für aktuelle und zukünftige Zugehörigkeiten

- Erkenntnisse aus der persönlichen Entwicklungsgeschichte

- Erkenntnisse für die aktuelle und zukünftige Entwicklung

Aus diesen vier Ansätzen lassen sich beispielsweise nach Abschluss der Probezeit sinnstiftende Fragen formulieren:

Literatur: Interview mit Tatjana Schnell: Wir verwechseln Sinn mit Glück, in: Philosophiemagazin 05/2025, S. 61ff

Michael Hübler

Michael Hübler