Wer sich als Führungskraft ab und an die Frage stellt, warum manche Mitarbeiter*innen so demotiviert sind oder nur noch Dienst nach Vorschrift leisten, sollte sich mit dem Thema der Kränkung beschäftigen. Kränkungen sind allgegenwertig. Es soll hier auch nicht darum gehen, seine Mitarbeiter*innnen in Watte zu packen. Ein wenig Hintergrundwissen zum Thema bietet jedoch gute Erklärungen für die Demotivation der eigenen Belegschaft und damit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo evtl. eine Veränderung des eigenen Führungsstils in Richtung Achtsamkeit sinnvoll wäre. Gleichzeitig wird deutlich, dass gerade in der aktuellen Zeit globale Krisen zu Kränkungen führen, ohne dass Sie als Führungskraft daran schuld wären. Und dennoch ist es hilfreich, auch diese Zusammenhänge zu kennen, um wertschätzend miteinander umzugehen.

Wie entstehen Kränkungen?

Eine Kränkung verletzt einen Menschen in seiner Ehre, Würde, seinen Gefühlen und seiner Selbstachtung. Sie erschüttert die eigenen Werte sowie den Selbstwert und den Gerechtigkeitssinn. Kränkungen können nur stattfinden, wenn zuvor etwas anderes erwartet wurde. Sie haben immer mit einer Enttäuschung oder sogar einem Schock zu tun.

Typische Kränkungen stehen in Verbindung mit …

- Beleidigungen, Beschämungen, Bloßstellungen, Demütigungen, Herabwürdigungen und Erniedrigungen,

- Zurückweisungen,

- Nichtbeachtungen, Ignoranz oder Übergangen werden.1

Je öffentlicher und absichtlicher die Kränkungen stattfinden, desto schlimmer. Oftmals hängen Kränkungen auch mit einem Vertrauensbruch oder empfundenen Ungerechtigkeiten zusammen.

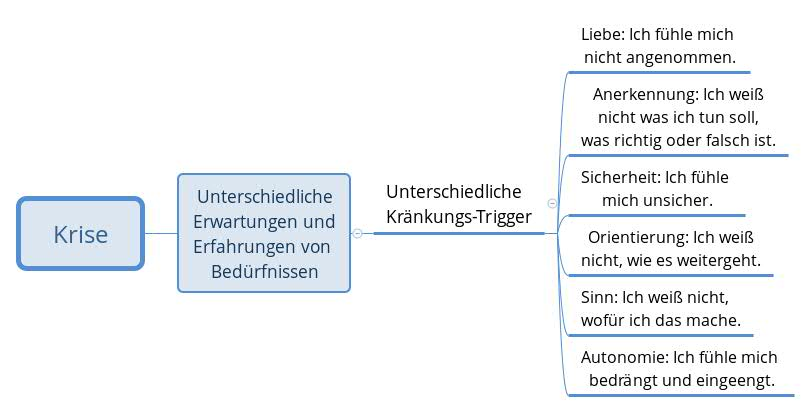

Was haben Kränkungen mit Krisen zu tun?

Auf der einen Seite gibt es die alltäglichen Kränkungen beispielsweise durch Mobbing am Arbeitsplatz oder die Nichtbeachtung im Falle einer Beförderung. Daneben gibt es jedoch auch die mit Krisen verbundenen großen Kränkungen der Menschheit. Nachdem Sigmund Freud auf drei große Kränkungen der Menschheit hinwies, kommen durch die Digitalisierung weitere Kränkungen hinzu:2

- Die erste Kränkung bestand nach Freud darin, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist.

- Die zweite Kränkung bestand in der Erkenntnis, dass der Mensch vom Affen abstammt und damit nicht die Krone der Schöpfung Gottes ist.

- Die dritte Kränkung bestand darin, dass es ein Unterbewusstsein gibt und der Mensch weniger Kontrolle über sein Leben hat als er bislang dachte.

- Die vierte Kränkung begann in den 50er Jahren mit der Automatisierung der Arbeitswelt. Zwar helfen Maschinen dem Menschen, schwere oder stupide Arbeiten zu tätigen. Dennoch droht damit immer auch die Ersetzbarkeit des Menschen. Und je schneller und genauer unsere Computer werden, desto größer ist die Kränkung.

- Die fünfte Kränkung schließlich sieht intelligente Computer als dem Menschen ebenbürtig oder sogar überlegen an. Mit Big Data lassen sich in wenigen Sekunden Zukunftsmodelle errechnen, für die der Mensch Jahre bräuchte.3

Emotionen können Algorithmen noch nicht empfinden. Sollte jedoch eines Tages ein Computer dazu fähig sein, genauso spontan und emotional zu reagieren wie ein Mensch, wäre dies die sechste Kränkung. Filmische Visionen davon gibt es bereits. In Alien 4 beispielsweise spielt Winona Ryder eine Androidin, die menschlicher ist als die Menschen um sie herum.

Dabei zeigt sich bei all diesen großen Menschheitskränkungen, dass nie alle Menschen gleich betroffen sind. Kopernikus war sicherlich nicht gekränkt, sondern die Kirche. Auch Darwin wurde sicherlich nicht durch seine eigenen Studien gekränkt. Das gleiche gilt für Freud selbst. Und wer von Automatisierungen, der Digitalisierung, dem Internet und smarten Algorithmen profitiert, wird sich kaum von der Geschichte übergangen fühlen, sondern diese gesellschaftlichen Veränderungen als Chance betrachten. Wer jedoch bislang sein Geld mit Handarbeit verdiente und nun sieht, dass alleine der Verkauf von Whats App an Facebook 2014 22 Milliarden Dollar wert war, fragt sich, ob die Welt, in der er sich befindet noch die seine ist. Krisen wirken also nie auf alle gleich. Genauso wie es in der Gesellschaft Krisengewinner und -verlierer gibt, gibt es auch in Unternehmen Profiteure und Abgehängte.

Der Soziologe Andreas Reckwitz unterscheidet zur Verdeutlichung dieses Phänomens der Entwertung von Biographien eine alte von einer neuen Mittelschicht. Während in der Industriegesellschaft nach den Weltkriegen beinahe jeder Mensch mit einer Normalbiographie an einem gewissen Wohlstand teilhaben konnte, sind Ausbildungen und Abschlüsse heutzutage kein Garant mehr für ein ausreichendes Auskommen. Die Unterschicht nimmt zahlenmäßig zu und die nichtakademische alte Mittelschicht kann sich nicht mehr sicher sein, ob sie ihren Lebensstandard auf Dauer halten kann. Die weitgehend akademisch geprägte neue Mittelschicht wiederum ist häufig geprägt durch eine Vermischung mit kreativen Milieus, eng verbunden mit der Digitalisierung, dem Internet und Medien, und damit mehr oder weniger krisenfest. Die damit verbundenen Kränkungen der alten Mittelschicht beziehen sich auf drei Aspekte:4

- Entwertung kultureller Werte: Alte Werte wie Fleiß und Beständigkeit führen nicht mehr automatisch zum Erfolg. Heutzutage hat Erfolg, wer zur richtigen Zeit am richtigen Platz und mutig genug ist, seine Chancen zu nutzen.

- Finanzielle Unsicherheit: Damit einher geht auch eine finanzielle Unsicherheit. Hatte die alte Mittelschicht gestern noch ein gesichertes Einkommen, kann sie morgen schon – insbesondere in Krisenzeiten als Turbo – absteigen und zur Untterschicht gehören.

- Verhältnismäßigkeit des sozialen und kulturellen Einflusses: Eine nicht unbedingt zahlenmäßig überlegene Gruppe von Menschen aus dem akademischen Milieu gibt durch die Verbindung zum kreativen Milieu und den digitalen Möglichkeiten an, welche Lebensstile wertvoll sind. Es geht in aktuellen Kränkungen also nicht nur um eine finanzielle Entwertung, sondern auch und vor allem um die Entwertung kultureller Aspekte wie beispielsweise der Sprache. Gerade deshalb wirkt das Gender-Sternchen wie ein rotes Tuch für manche Menschen. Es geht dabei weniger um das Sternchen, sondern die akademisch diktierte Vorgabe an die alte Mittelschicht, was richtig oder falsch ist.

Die Enttäuschung und damit Kränkung findet jedoch nur statt, wenn Menschen vor einer Krise oder großen gesellschaftlichen Veränderung einen höheren Status inne hatten oder es zumindest die Erwartung darauf gab. Die alte Mittelschicht erleidet diesen Verlust direkt. Und ein erfolgloser Akademiker hatte sich vermutlich mehr erhofft. Ein Hartz-4-Empfänger jedoch wird weniger oder gar nicht gekränkt sein, weil er ohnehin keine hohen Erwartungen an sein Leben hatte.

Solche Erwartungsenttäuschungen gibt es freilich auch in Unternehmen, wenn wir beispielsweise an eine ausgebliebene Beförderung denken. Damit lässt sich auch erklären, warum manche Mitarbeiter*innen trotz persönlichen oder globalen Krisen weitermachen, als wäre nichts geschehen, während andere eine Zurückweisung und Kränkung erleben.

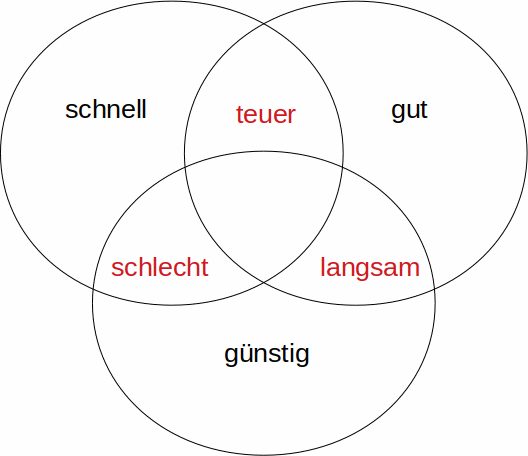

Jeder Mensch hat unterschiedliche Triggerpunkte

Dabei zeigt sich, dass jeder Mensch unterschiedliche Kränkungspunkte hat:5

Welche emotionalen und gesundheitlichen Folgen haben Kränkungen?

In Krisen verlieren Menschen einen Teil der Kontrolle über ihr Leben. Bislang hatten sie eine Arbeit, verdienten für sich und andere ihren Lebensunterhalt und wirkten zudem als Vorbild für ihre Kinder. Nun scheint all das auf dem Prüfstand zu stehen. Die damit verbundene Bloßstellung, nicht krisensicher oder wie es in der Pandemie für manche Berufsgruppen hieß „nicht systemrelevant“ zu sein, kann beschämend sein. Plötzlich habe ich keinen Wert mehr für die Gesellschaft. Ich bin also nicht gut genug. Scham jedoch ist schmerzhaft, weshalb sie oftmals durch Wut überdeckt wird.6

Wut wiederum verengt unseren Blick. Wir sehen dann nur noch den Auslöser unserer Scham oder unseren Widersacher. Gibt es einen Widersacher, beispielsweise eine Führungskraft als Hiobsbotschaftenüberbringer, fokussiert sich unsere Wut auf diese Person. Gibt es kein direktes Subjekt, an dem wir unsere Wut auslassen können, verschiebt sich die Wut auf andere unklare Subjekte wie die Eliten oder Weltverschwörer*innen. Dass Krisen meist aus einem Zusammenspiel vieler kaum durchschaubarer und global vernetzter und voneinander abhängiger Faktoren entstehen, ist schwerer zu fassen.

Während persönliche Kränkungen oft mit einem Ausschluss aus einer Gruppe zu tun haben, schweißen die Kränkungen ganzer Gruppen diese noch mehr zusammen: Bevor wir noch mehr aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, schließen wir uns selbst aus und gehen aktiv gegen die Gesellschaft vor, wie es beispielsweise in Frankreich mit der Gelbwesten-Bewegung passiert. Für viele Mitglieder der Gelbwesten spielt(e) der Stolz, seinen Lebensunterhalt mit einfacher Arbeit zu verdienen vor den Reformen von Emanuel Macron eine wichtige Rolle. Dass dies aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist, geht einher mit einer tiefen persönlichen Kränkung.

Ein gekränkter Mensch wiederum ist nicht mehr bereit, auf seine vermeintlichen Aggressoren zuzugehen oder auch nur die Erwartung zu haben, dass sich etwas zum Besseren wendet. Dadurch entsteht der Teufelskreis einer sich selbst erfüllenden Prophezeihung. Die aktive Kränkungssituation ist zwar vorbei. Es werden jedoch stetig Zeichen gesucht und gefunden, um neue Kränkungen ausfindig zu machen.

Starke Kränkungen können bis zu einem dauerhaften Alarmmodus führen, um sich vor neuen Angriffen zu schützen. In diesem Fall spricht man von Verbitterungen. Der Körper befindet sich damit in einer auslaugenden Daueranspannung. Dauerhafte Kränkungen begünstigen unter anderem Angststörungen, Depressionen, psychosomatische Erkrankungen, Essstörungen, Sucht oder Burnout.7

Wie gehen wir am besten mit Kränkungen in Krisen um?

1. Abstand hilft beinahe immer

Wie dargelegt setzt sich mit einer Kränkung eine negative Kettenreaktion in Gang, die schwer wieder aufzuhalten ist: Kränkungen führen zu Scham, diese zu Wut, diese zu einem Tunnelblick, der einen offenen Blick auf die Situation verhindert und damit auch eine kreative Auseinandersetzung mit der Krise. Um diese Kettenreaktion zu unterbrechen, hilft beinahe nur eins: Mit Abstand, Ruhe und Geduld einen sachlichen Blick auf die Situation zu werfen:

- Was verändert sich wirklich?

- Was bleibt gleich?

- Welche Veränderung ist bedrohlich?

- Welche werde ich leicht meistern können?

- Und welche wird anstrengend, aber ich werde es dennoch schaffen?

2. Gruppen wirken stärkend und verstärkend

Da in Krisen ganze soziale Gruppen gekränkt werden, liegt es nahe, hier Zuflucht, Beistand und Unterstützung zu finden. Dies wirkt im ersten Moment stärkend, kann jedoch den wütenden Blick auf die Ursachen oder vermeintlichen Verursacher der Krise zusätzlich verengen. Dieses Phänomen der Gruppenbildung sehen wir aktuell an vielen Punkten, wenn es um Essenskonsum, Positionen im Ukrainekrieg beziehungsweise Unterstützung der Ukraine versus Friedensverhandlungen, Fahrverhalten oder Energiesparen geht. Schnell bilden sich zwei Gruppen, die sich gegenseitig in digitalen Netzwerken beleidigen, beschämen oder auch „nur“ humorvoll bloßstellen. Doch nur weil eine Gruppe adressiert wird, muss ich mich davon – auch wenn ich ein Teil dieser Gruppe bin – nicht angesprochen fühlen. Sinnvoller wäre es, aus diesem Solidarismus auszubrechen, sich seine eigene Meinung zu bilden und damit den gedanklichen Grundstein zu legen, um sich auf eine Neue Normalität einzulassen.8

Dasselbe Spiel findet logischerweise auch in Unternehmen statt. Auch hier gibt es Gruppenbildungen und Konfrontationen zwischen „denen da oben“, den „Mitläufern“, den „Blockierern“ und denen „Dazwischen“ (das sind meist die Führungskräfte selbst, außer sie zählen sich zu einer anderen Gruppe). Und auch hier ist es wichtig, sich seine eigene Meinung und damit gegebenenfalls neue Gruppen zu bilden. Vielleicht entstehen dann die „Vorsichtigen“, „Skeptischen“, „Optimistischen“, „Schnellen“ und „Vermittelnden“.

Gleichzeitig kann ich nur durch einen eigenen neutralen Blick auf die Kränkungen durch die Krise auch anderen krisengebeutelten Menschen in meiner ursprünglichen Gruppe langfristig und konstruktiv bei der Bewältigung der Krisefolgen helfen.

1Vgl. www.gesundheit.gv.at/leben/psyche-seele/praevention/kraenkungen-folgen.html

2Vgl. https://digital-magazin.de/kraenkungen-des-menschen-digitalisierung

3Vgl. Michael Hübler: New Work. Menschlich. Demokratisch. Agil

4Vgl. Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten

5Vgl. Die personale Ebene im ATCC-Ansatz: https://soundcloud.com/user-534548529/personale-ebene_atcc

6Vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/psychologie-das-gekraenkte-ich-100.html

7Vgl. www.gesundheit.gv.at/leben/psyche-seele/praevention/kraenkungen-folgen.html

8Vgl. Michael Hübler: Wir sollten reden! Respekt und Koonfliktfähigkeit in gereizten Zeiten

Michael Hübler

Michael Hübler