Wer sich derzeit in der Welt umsieht, scheint beinahe nur noch mit Negativem konfrontiert zu sein. Europa bereitet sich auf einen Handelskrieg mit den USA vor und gleichzeitig auf die Gefahr, die seit den Hunnen aus dem Osten zu kommen scheint (Literaturempfehlung über Ur-Ängste und Konflikte: Ralf Langejürgen – Entfasziniert euch!). Die Belastung in deutschen Organisationen erreicht beinahe wöchentlich neue Hochstände. Aber lassen wir das. Sie kennen die Hiobsbotschaften.

Intuition als Überlebensfaktor

Unsere Wahrnehmung hat einen guten Draht zu unserem Bauchgefühl. Das wiederum sagt: Es ist schlimm und wird eher noch schlimmer. Und der Austausch mit anderen macht es meist noch schlimmer, weil unser Gehirn lieber nach Bestätigung sucht als nach Korrektur.

Aus Urzeiten wissen wir: Wer im Wald einem potentiell gefährlichen Tier begegnet, denkt nicht lange nach, um zu überleben. Mit weitreichenden Konsequenzen:

- Wer regelmäßig wilde Tiere kontaktet, weiß (intuitiv) was zu tun ist.

- Wer zum ersten Mal in seinem Leben eine solche Erfahrung macht, verfügt über keine adequate Lösung.

Ein Mensch ohne Erfahrung spielt folglich Roulette mit einer 1 zu 4-Chance (totstellen, wegrennen, angreifen oder ruhig auf den potentiellen Angreifer einreden). Als Mediator würde ich vermutlich intuitiv auf meine sanfte Mediatoren-Stimme umstellen und hoffen, dass die autditiv-hypnotischen Schwingungen auch bei Nicht-menschlichen Organismen funktionieren. Alles andere läge mir sowieso fern. Aber ob es funktioniert? Keine Ahnung.

Intuition als schnelles Analyse-Tool

Genauso geht es uns allen in Situationen, die wir nicht kennen. Wir sollten schnell handeln, wissen jedoch nicht wie. In solchen Situationen kann unsere Intuition als schnelles Analysetool hilfreich sein. Ein Garant für ein erfolgreiches Handeln ist sie jedoch nicht. Ein Beispiel: Sie sprechen mit einem Mitarbeiter, der Sie vermeintlich „angreift“. Ihre Inttuition flüstert Ihnen folgende Assoziationen ein:

- eher ein Fuchs als ein Bär oder Wolf

- er könnte mich hintergehen

- bloß nicht den Rücken zukehren

- nicht zu viele Freiräume lassen

- usw.

Sie können solche intuitiven Übungen freilich mit verschiedenen Tieren durchspielen. In meinen Seminaren tauchen ab und an Aale (glitschig, gleitet einem durch die Hände), Elefanten (schwer zu etwas zu bewegen) oder Platzhirsche (der verteidigt vehement sein Revier) auf. Aber auch andere intuitive Metaphern wie „mein Kindergarten“ oder „Hühnerhaufen“ sind sehr beliebt. Vermutlich entstand aus einem solchen intuitiven Impuls die Idee von Eric Berne, kommunikative Dynamiken in der Transaktionsanalyse zwischen Eltern und Kindern zu untersuchen.

So wertvoll solche intuitiven Analysen sein können, bringen sie doch drei Probleme mit sich:

- Mangelnde erfahrungsbasierte Intuition: Wir kennen uns häufig nicht mit solchen Ausnahmesituationen aus, da Führungskräfte eben nur einen Aal, einen Wolf und einen Elefanten im Team haben und kein Dutzend davon. Deshalb ist unsere erfahrungsbasierte Intuition in Ausnahmesituationen überfordert und greift v.a. auf einfache Strategien wie Angriff, Verteidigung oder Aussitzen zurück.

- Tendenz zum Negativen: Sie betonen das Negative stärker als das Positive, weil der Mensch in Belastungs- und Bedrohungs-Situationen auf Überleben gepolt ist. Aus der möglicherweise bedrohlichen Ausgangssituation entsteht logischerweise nur eine negative Möglichkeit, damit umzugehen. So erfolgt aus der Analyse, einem Aal gegenüber zu stehen, logischerweise, diesen in einem kleinen Becken zu halten und irgendwie „dingfest“ zu machen. Produktiv sieht anders aus.

- Wirklichkeitskonstruktion: Intuitive Analysen sind häufig nicht wertschätzend und daher nicht für einen Austausch mit der betreffenden Person geeignet. Wer mag schon von seiner Führungskraft als Kindergarten oder Wolf bezeichnet werden. Sollte Sie dennoch kommunikativ mit solchen schnellen Analyse arbeiten, können sogar Wirklichkeiten festgeschrieben werden, die zuvor noch gar nicht bestanden. Plötzlich verhält sich der Elefant tatsächlich wie ein Elefant.

Auf Milton Erickson geht der Satz „energie flows, where concentration goes“ zurück. So kann es sein, dass sogar ein Zu-spät-Kommen zu Teamsitzungen umso häufiger wird, je mehr Aufmerksamkeit Sie diesem Phänomen widmen.

Dieses Phänomen lässt sich auch gesamtgesellschaftlich beobachten:

- Es kann sein, dass Russland Europa eines Tages angreift. Ob die beinahe schon obsessive Beschäftigung mit Krieg in den Medien dies verhindert, wage ich jedoch zu bezweifeln. Doch so wie der Konflikt- ist offensichtlich auch der Kriegs-Hund sehr hungrig und will gefüttert werden. Der Versöhnungs- und Friedens-Hund scheint dahingegen ein eher bescheidener Genosse zu sein.

- Es kann sein, dass manche Vetreter*innen der jungen Generation nicht mehr so viel arbeiten wollen wie die Generationen zuvor. Es kann aber auch sein, dass sie noch auf der Suche nach einem guten, eigenen Weg durch den Dschungel sind zwischen einem erfüllenden Job und nach Corona endlich das Leben genießen.

Kurzum: Aufgeregt haben wir uns schnell, weil irgendeine Stimme uns ein schnelles Urteil einflüsterte. Aber ob diese Stimme recht hat?

Intuition als Möglichkeitssinn

Von Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften) stammt der schöne Begriff des Möglichkeitssinns. Eines Sinns, der in die Zukunft weist, der fantasiert und hofft und damit positiver denkt als unsere Analyse-Intuition. Der Fokus einer solchen Möglichkeits-Intuition sollte jedoch von unserem Gegenüber weg- und zu uns selbst hingehen. Sie nehmen dann den Elefanten, Fuchs oder Kindergarten zwar wahr. Diesen können Sie jedoch ohnehin nicht verändern. Verändern können Sie nur sich selbst. Dazu brauchen Sie jedoch das Gegenstück Ihres Gegenübers. Wer also sind Sie, wenn Ihr Gegenüber ein Elefant, Fuchs oder Kleinkind ist? Ein*e Dompteur*in, Waldhüter*in oder Kindergärtner*in? Oder sehen Sie sich als etwas anderes? Vielleicht ja als Chef*in eines Rudels, als Gefährt*in oder als Anleiter*in für kleine Kindergarten-Wissenschaftler*innen? Und wie können Sie aus dieser intuitiven Figur heraus die Realität positiv beeinflussen?

Eine Anleitung zur intuitiven Veränderung der Wirklichkeit

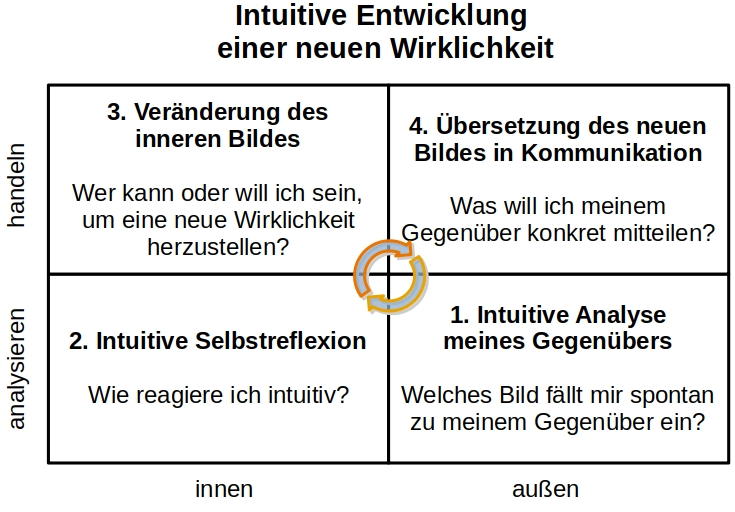

Aufbauend auf diesen Gedanken lassen sich vier bzw. fünf Schritte zur Veränderung der Wirklichkeit festschreiben:

- Intuitive Analyse Ihres Gegenübers: Beispiele: Mein Gegenüber ist wie ein lauernder Wolf, der mich bedroht. Oder: Mein Gegenüber ist wie ein Aal, der mir durch die Finger gleitet. Oder: Mein Gegenüber ist wie ein Maulwurf, der sich in Winderseile versteckt, wenn ich komme. Welches Bild fällt Ihnen von Ihrem Gegenüber spontan ein?

- Intuitive Selbstreflexion IhrerErst-Reaktion: Ich passe schlimmstenfalls in sein Beuteschema. Angriff oder Verteidigung! Oder: Der Aal darf nicht zu viele Spielräume haben (kleines Becken), um ihm habhaft zu werden. Oder: Ich muss den Maulwurf los werden, bevor mein Garten ruiniert ist. Wie reagieren Sie intuitiv?

- Entscheidung für eine wunsch-intuitive eigene Wirklichkeit: Ich weigere mich, Beuteschema zu sein oder Aalzüchter*in oder Gärtner*in und entscheide mich für einen anderen Gegenpart, bspw. als Gefährt*in, um dem Wolf respektvoll auf Augenhöhe zu begegnen und die jeweiligen Kompetenzen zu ergänzen, in diesem Fall Cleverness und Weitblick. Oder ich akzeptiere den Maulwurf als Eigenbrötler und versuche ihn ab und an (Nachts, wenn alle anderen weg sind?), aus seinem Bau zu locken. Oder ich vertraue darauf, dass der Aal einen eigenen Kompass hat. Wer könnten oder wollen Sie sein, um eine neue Wirklichkeit herzustellen?

- Möglichkeitenin gewünschte Bahnen lenken: Ich übersetze meine Wunsch-Intuition in realistische Sprache und bahne damit eine neue Wirklichkeit: „Ich habe das Gefühl, wir könnten uns gut ergänzen. Du bist clever (wie ein Fuchs) und ich habe den Überblick über die kommenden Projekte. Bist du dabei?“ Oder: „Wann wäre eine gute Zeit, sich in Ruhe über Ergebnisse auszutauschen?“ Oder: „Mich würde interessieren, wie dein innerer Kompass aussieht“. Was könnten Sie Ihrem Gegenüber konkret sagen, um eine neue, kooperative Begegnung zu ermöglichen?

- Intuitive Wunschvision des Gegenübers fördern: In Coachings oder intensiven, vertrauensvollen Mitarbeitergesprächen bietet es sich zudem an, die intuitive Wunschvision des Gegenübers bspw. mit inneren Bildern oder Bildkarten zu fördern. Dies sollte jedoch losgelöst vom eigenen Bild des Fuchses, Elefanten, etc. stattfinden, um neurobiologische Vorbahnungen zu verhindern. Das Züricher Ressourcenmodell (ZRM) greift dabei auf Bildkarten zu Bergbesteigungen (anstrengend, aber lohnend), Flugzeugen (hoch hinaus), Krieger (ungeahnte Kräfte), Löwen (Stärke), bemalte Gesichter (Vielfalt), helfende Hände (Unterstützung), Apfelbäume (Ernte) oder Jogger (Ausdauer) zurück, um unbewusste Ziele ans Licht zu bringen.

Mit diesem Schema kommen Sie von einer ersten intuitiv-negativen auf eine zweite, produktivere und mit Sicherheit realistischere Sicht auf die Welt oder Ihr Gegenüber.

Literatur: Bernd Schmid – Intuition und Professionalität

Michael Hübler

Michael Hübler