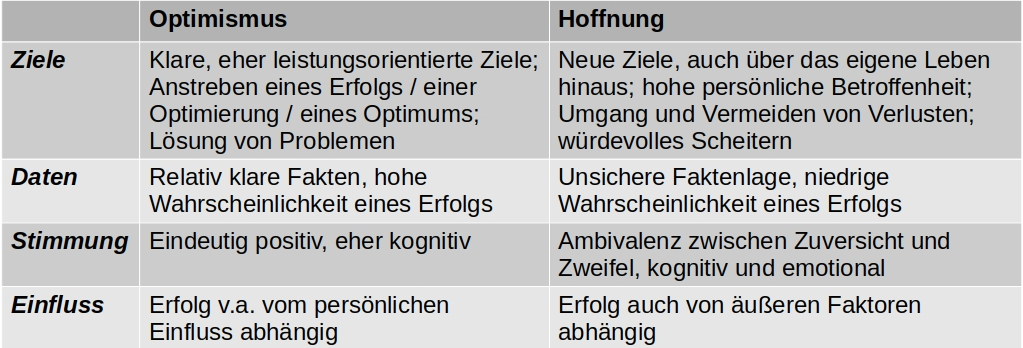

Seit einigen Jahren befinden sich Führungskräfte und Teams aufgrund hoher Fluktuation, Unterbesetzungen und überbordender Bürokratie zunehmend am Limit oder bereits darüber hinaus. Das Standardrepertoire zur Meisterung von Krisen wie Durchhalteparolen, Verständnis zeigen oder Aufgaben reorganisieren ist bereits ausgereizt, reicht jedoch häufig nicht aus. Die Stimmung ist in vielen Unternehmen im Keller. Was also tun in einer solchen Zeit? Einige Führungskräfte versuchen die Fahne mit Optimismus hochzuhalten. Der Optimismus hat jedoch dort seine Grenze, wo Informationen für eine bessere Zukunft fehlen. Vor dem Hintergrund eines leergefegten Mitarbeitermarkts optimistisch zu erzählen, dass das eigene Team bald wieder vollständig sein wird, glaubt kaum noch jemand. Damit verspielen Führungskräfte letztlich sogar wertvolles Vertrauen. An dieser Stelle kommt ein Begriff ins Spiel, der lange Zeit in unserem Leben kaum eine Rolle spielte.

Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bietet in einer postoptimistischen Welt einen Rettungsanker, um trotz berechtigter Zweifel die eigene Zuversicht nicht zu verlieren und der Apathie und Demotivation entgegen zu wirken. Denn der Umkehrschluss des Spruches „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ lautet „Solange wir Hoffnung haben – wie auch immer diese aussieht – geht es weiter.“ Gleichzeitig helfen uns Hoffnungen nicht nur, aktuelle Krisen besser durchzustehen, sondern können auch als hoffnungsvolle Utopien in die Arbeitswelt von morgen weisen.

Da Hoffnungen allerdings erst in der Zukunft verwirklicht werden, lässt sich damit alleine nicht erfolgreich in der Gegenwart führen. Deshalb braucht es als Ergänzung eine tragfähige Resilienz, um Belastungen auszuhalten, pragmatische Ansätze, um improvisierend mit aktuellen Krisen umzugehen und Führungskräfte, die wissen, wie sie die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter*innen durch einen moderierten und mediativen Austausch einbinden und weiterentwickeln. In einer Welt, in der individuelle Bedürfnisse oft wichtiger sind als gemeinsame Utopien, gilt es Bindung, Zusammenhalt, Solidarität und gegenseitige Unterstützung als Wir-Resilienz wieder neu anzugehen.

Mit diesen drei Bausteinen Wir-Resilienz, pragmatischen Improvisationen und Hoffnung halten Sie nicht weniger als ein praktikables Konzept in den Händen, um Krisen nicht nur zu überstehen, sondern Ihre Teams und Abteilungen auch langfristig krisenfest zu machen.

Mein Seminar dazu finden Sie hier.

Michael Hübler

Michael Hübler