Schuld und Scham sind eng mit persönlicher Entwicklung und einem Lernen aus Fehlern verknüpft. Sie wirken sowohl als Motor, als auch als Entwicklungs-Risiko. Wie sie entstehen, genutzt oder überwunden werden, entscheidet oft darüber, ob jemand Verantwortung für Fehler übernimmt und daran wächst oder Fehler verschweigt.

Die unterschiedlichen Funktionen von Scham und Schuld

Scham entsteht ab etwa 2 Jahren, sobald Kinder …

- sich selbst als Objekt der Bewertung erleben: „Andere sehen mich (anders)“ und

- Zurückweisung, Bloßstellung oder Liebesentzug erfahren.

Scham …

- signalisiert soziale Grenzüberschreitungen,

- fördert Anpassung an Gruppenregeln und

- schützt vor sozialem Ausschluss.

→ In milder Form unterstützt sie Selbstkontrolle und Gruppenkonformität.

Schuld entwickelt sich ab etwa 4 Jahren, wenn Kinder …

- Regeln verstehen und

- zwischen ihrer Person und ihren Handlungen unterscheiden können: „Ich habe etwas falsch gemacht“ vs. „Ich bin falsch“.

Ein gesundes Schuldgefühl …

- fördert Empathie: „Ich habe jemandem geschadet“,

- motiviert zu Wiedergutmachung bei Fehlverhalten und

- unterstützt die Selbstregulation und damit moralisches Lernen.

→ Schuld hilft, ein Verhalten zu korrigieren, ohne das Selbstwertgefühl zu zerstören.

→ Scham ist ich-bezogen, Schuld handlungsbezogen.

Auch im Erwachsenenalter bleiben Schuld und Scham bestehen. Wir wollen alle Teil einer Gemeinschaft sein. Wir wollen auf der richtigen Seite stehen, bei den „Guten“. Sich im Erwachsenenalter für etwas zu schämen sorgt dafür, sich zugehörig zu fühlen, indem die moralischen Vorstellungen der Gruppe verinnerlicht werden. In diesem Sinne kann Scham oder die etwas leichtere Verlegenheit ein starker Antrieb sein, sich persönlich weiterzuentwickeln, insbesondere wenn jemand sich auf einem fremden Umfeld bewegt bzw. aus einer anderen Kultur oder Subkultur kommt.

Studien belegen, dass andere, wenn wir nach einem Fehler Zeichen der Scham zeigen – die Hände vor das Gesicht nehmen, auf den Boden blicken oder nervös lachen – nachsichtiger mit uns umgehen. Wer sich schämt erkennt schließlich vorgegebene Regeln an. Von ihm ist daher logischerweise kein Angriff zu erwarten.1

Und da Scham ein Regulator für unser moralisches Benehmen ist, spielt es auch bei Wertediskussionen von New Work, Familienfreundlichkeit und Führungsleitlinien bis hin zu Diversity, Inklusion und Gendern eine wichtige Rolle.

Ein gesundes Schuldempfinden wiederum ist zentral für die Aufarbeitung von Fehlern oder auch Konflikten.

Was ein Lernen aus Fehlern blockiert

A. Übermäßige oder chronische Scham

- hemmt Neugier und Lernbereitschaft,

- führt zu Rückzug, Perfektionismus oder Aggression,

- steht in Zusammenhang mit Depressionen, Angst und einem geringen Selbstwertgefühl.

Die typische innere Botschaft lautet: „Ich bin schlecht.“

B. Fehlgeleitete Schuld

- entsteht oft durch Überverantwortung (z.B. bei Kindern in instabilen Familien),

- führt zu Selbstbestrafung und Erschöpfung,

- blockiert Lernen, weil Fehler nicht mehr als korrigierbar erlebt werden.

Eine reife Entwicklung bedeutet:

- Scham regulieren zu können, statt von ihr überwältigt zu werden,

- Schuld konstruktiv zu nutzen, statt sich selbst zu verurteilen,

- Fehler als Lerngelegenheiten zu integrieren.

→ Wichtig ist der Übergang von „Ich bin falsch“ zu „Ich habe etwas falsch gemacht und kann es ändern“.

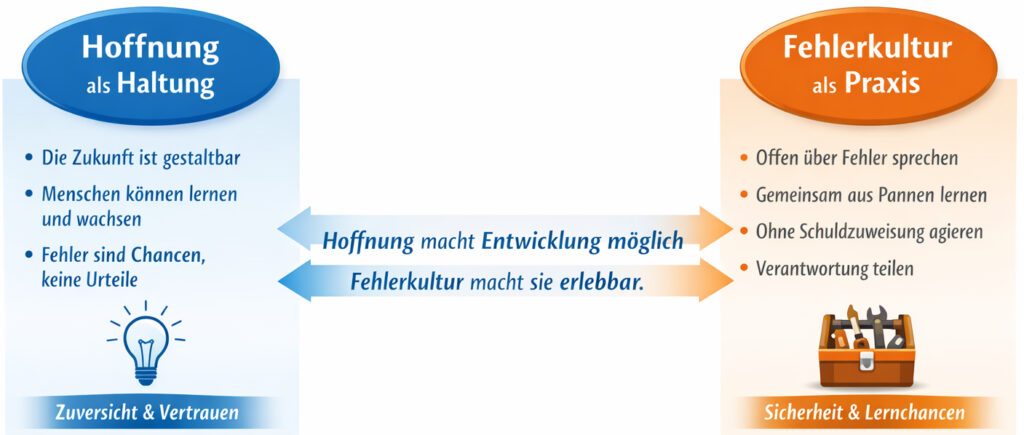

Kollektives Lernen in einem sicheren Umfeld

Schuld und Scham werden nicht allein gelernt, sondern:

- in Bindungsbeziehungen,

- durch Reaktionen von Eltern, Lehrern, Peers oder Arbeitskolleg*innen sowie

- durch Sprache: „Was du getan hast, war falsch“ vs. „Du bist falsch“

Ein sicheres Umfeld ermöglicht:

- Wahrnehmung eines Fehlers → Schuldeinsicht → Veränderung

- anstatt: Scham → Angst → Vermeidung und im Falle eines Fehlers: Verschweigen

1Vgl. Francois Lelord & Christophe André: Die Macht der Emotionen, Piper 2008, S. 203 ff.

Michael Hübler

Michael Hübler