Ganz ehrlich: Ich liebe die Postmoderne. Was heutzutage alles möglich ist, wäre bis vor kurzem beinahe ein Wunder gewesen:

- Wir sprechen in Unternehmen offen über psychische Gesundheit.

- Führungskräfte versuchen mit Mitarbeiter*innen auf Augenhöhe zu kommunizieren.

- Ich kann in Trainingspausen bei Nicht-Wissen schnell Chatgpt fragen, um zumindest ein paar Ideen zu bekommen.

Gleichzeitig gilt nicht nur, dass wir mehr über die Funktionsweise von Maßnahmen und Systemen wissen, als wir verändern können. Wir können auch nicht mehr so tun, als wüssten wir es nicht besser.

1 Radikale Erkenntnisgewinne bei begrenzten Umsetzungsmöglichkeiten

Die Postmoderne ist geprägt von neurobiologischem Wissen, systemtheoretischen Einsichten und Erkenntnissen aus Soziologie und Organisationspsychologie, die teilweise auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, aber erst jetzt so richtig im Mainstream angekommen sind. Dadurch wissen wir heute ziemlich genau, dass beispielsweise Einzelmaßnahmen in Unternehmen systemisch kaum wirken, wir wissen, welche Nebenwirkungen sie haben oder dass sie oftmals sogar kontraproduktiv sind:

- Motivations- und Mindset-Workshops ohne strukturelle Reformen führen eher zu Frustrationen, weil dadurch die Lücke zwischen persönlichen Chancen und strukturellen Hemmnissen nur noch sichtbarer werden.

- KI-Systeme werden meist von denjenigen genutzt, die ohnehin schon gut sind, wodurch deren Produktivität noch mehr steigt, während Skeptiker und Unsichere den Anschluss verpassen.

- Die Arbeit im Homeoffice reproduziert nicht nur gesellschaftliche Privilegien, sondern kommt v.a. denjenigen entgegen, die ohnehin schon selbstorganisiert arbeiten und die ohne Störungen von Kolleg*innen jetzt noch schneller werden, während die Unorganisierten in der Luft hängen.

Die Liste ließe sich endlos fortführen:

- Wer geht am liebsten auf externe Fortbildungen? Diejenigen, die es brauchen könnten oder diejenigen, die ohnehin schon gut sind und sich damit langfristig aus dem Unternehmen fortbilden?

- Selbst die simple Frage, wer eine Aufgabe übernehmen will, erweitert oftmals die Kompetenz-Schere, weil sich darauf diejenigen melden, die sich das zutrauen und sich damit noch mehr weiterentwickeln.

Wir wissen also, dass Einzelmaßnahmen ohne strukturelle Veränderungen das aktuelle Probleme der Leistungs- und Verantwortungs-Schere eher noch verstärken. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Systeme träge sind, starke Selbststabilisierungsmechanismen haben und sich einer stringenten Steuerung entziehen.

Daraus zu schlussfolgern, dass es am besten wäre, die Dinge laufen zu lassen, kann jedoch auch keine Lösung sein, wenn wir hoffnungsvoll und ernsthaft etwas verbessern wollen. Weil also echte Systemveränderung schwierig ist, machen wir das, was kurzfristig möglich ist:

- Themenspezifische Trainings, Coachings und Mediationen

- Etablierung von KI-Tools als Assistenz

- Anpassung von Arbeitsmodellen in Richtung mobiles Arbeiten

- Führungscurricula und Kompetenzprogramme

Wohl wissend, dass auch hier in den meisten Fällen gilt: Diejenigen, die offen für solche Maßnahmen sind, profitieren am meisten davon, wodurch Ungleichheiten evtl. verschärft werden.

2 Konsequenzen für Organisationen und Führungskräfte

2.1 Maßnahmen nicht isoliert durchführen, sondern als Paket

Weil beinahe jede Einzelmaßnahme Nebenwirkungen erzeugt, sollten flankierend immer strukturelle Veränderungen mitgedacht werden.

Am Beispiel KI-Nutzung:

- KI-Recherchen greifen logischerweise auf vorhandene Daten zurück. Wurden diese Daten jedoch aus einer bestimmten Sichtweise verfasst, wird durch die Nutzung der Daten diese Sichtweise verstärkt (Stichwort: Bias). Einfach formuliert: Wird auf Daten zurückgegriffen, die nur von weißen Männern zwischen 25 und 30 Jahren verfasst wurden, braucht es eine diverse Gruppe, um diese Daten zu bewerten.

- Der Zugang zu KI-Tools sollte allen zugänglich sein.

- Es braucht ein Mentoring für weniger digital-affine Gruppen.

2.2 Kleine kulturelle Veränderungen

Um Abhängigkeiten von individuellen Kompetenzen zu verhindern, braucht es gleichzeitig kleine Eingriffe, die jedoch langfristig den kulturellen Rahmen verändern können:

- Transparente Beförderungskriterien statt rein informellen Entscheidungen

- Standardisierte Kompetenzprogramme und Führungscurricula anstatt individuellen Leistungsbeurteilungen

- Interne (Pflicht-)Seminare für alle anstatt freien Weiterbildungsbudgets, die nur wenige nutzen

- Rotationsprogramme, um Wissen und Chancen fair zu verteilen

2.3 Reflexive Führung fördern

Postmoderne Organisationen brauchen Führungskräfte, die verstehen, dass Maßnahmen Nebenwirkungen haben, Verantwortung immer geteilt werden sollte und sie daher häufig kontraintuitiv handeln sollten:

- Diejenigen zu Fortbildungen schicken, die keine Lust haben.

- Aufgaben an diejenigen verteilen, die etwas noch nicht können.

- Und diejenigen zurück pfeifen, die nur allzu gerne neue Aufgaben übernehmen.

Sie sollten daher immer die langfristige Perspektive mitdenken:

- Kurzfristig ist es sinnvoll, Aufgaben an bereits kompetente Mitarbeiter*innen zu verteilen, weil es Zeit spart und die Qualität vermutlich passt.

- Langfristig ist es sinnvoller, genau das Gegenteil zu tun, um Kompetenz- und Verantwortungsverhältnisse zu verändern.

Mir ist vollkommen klar, dass damit ein riesiger Aufwand einhergeht, gerade weil die Zeit dafür im Grunde nicht zur Verfügung steht. Dennoch ist das Wissen um diese Effekte hilfreich, um zumindest in manchen Fällen kontra-intuitiv zu handeln.

2.4 Individuen nicht nur fördern, sondern auch unterstützen

Damit Einzelmaßnahmen die soziale Schere nicht noch weiter vergrößern, sollten Individuen nicht nur gefördert, sondern auch strukturell entlastet werden:

- Lernzeit und Ressourcen garantieren: Wer KI-Tools, Wissen aus Seminaren oder Homeoffice nutzt, braucht Lernzeit, einen guten Zugang und Unterstützung.

- Psychologische Sicherheit als Grundbedingung: Wer den Anschluss an die „early adopter“ nicht verpassen will, braucht das klare Signal aus der Führungsriege: „Es ist OK, etwas auszuprobieren und Fehler zu machen.“

- Orientierung bieten statt nur auf Eigenverantwortung zu setzen: Das neoliberale Denken überfordert Mitarbeiter*innen oft mit Appellen wie „Du musst dich selbst entwickeln, wenn die den Anschluss nicht verpassen willst“ oder konkreter „Du musst KI nutzen“ oder „Du musst Verantwortung übernehmen“. Im Sinne einer kollektiv lernenden Organisation ist es sinnvoller, klare Lernpfade zu definieren und flankierende niederschwellige und verbindliche Hilfsangebote zu schalten.

3 Vom individuellen zum solidarischen Optimismus

3.1 Das Problem des traditionellen Optimismus

Damit stellt sich auch die Frage, ob wir uns den klassischen, individuellen Optimismus noch leisten können?

Der traditionelle Optimismus lautet: „Wir schaffen das, wenn wir uns anstrengen.“ Das klingt auf den ersten Blick motivierend, ist jedoch systemisch betrachtet problematisch:

- Für Optimist*innen ist die Entscheidung für oder gegen eine Veränderung bereits abgeschlossen. Sie denken bereits an deren Umsetzung, während Skeptiker*innen noch mit der Entscheidung hadern.

- Manche Pessimist*innen sehen sich selbst als wertvolle Ressource, indem sie auf mögliche Fehlentwicklungen hinweisen, was jedoch selten gerne gehört wird.

- Andere Pessimist*innen haben Angst vor Veränderungen und sind deshalb kritisch. Auch damit vergrößert sich die Wissens- und Kompetenz-Lücke zu den Optimist*innen.

- Optimist*innen nutzen Einzelmaßnahmen wie Coachings oder Seminare schneller und häufiger.

- Da Unternehmen grundsätzlich dafür da sind, Veränderungen positiv anzugehen – alles ändere wäre paradox – kann die Illusion entstehen, dass Probleme im Grunde individuell vorhanden und folglich auch individuell zu lösen sind.

Dabei wird meistens vergessen, dass Skepsis heute oft die realistischere Sichtweise ist, sofern Pessimismus nicht pauschal bedeutet, dass alles immer schlimmer wird, sondern dass jede Veränderung neben einem positiven Effekt auch negative Nebenwirkungen nach sich zieht. Dies wiederum ist kein Argument gegen Veränderungen, sondern ein Argument für wohldurchdachte Veränderungen.

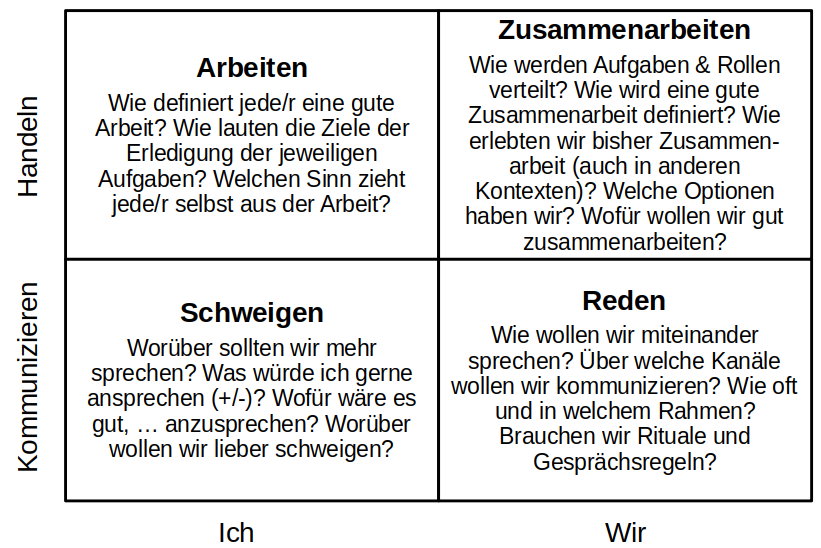

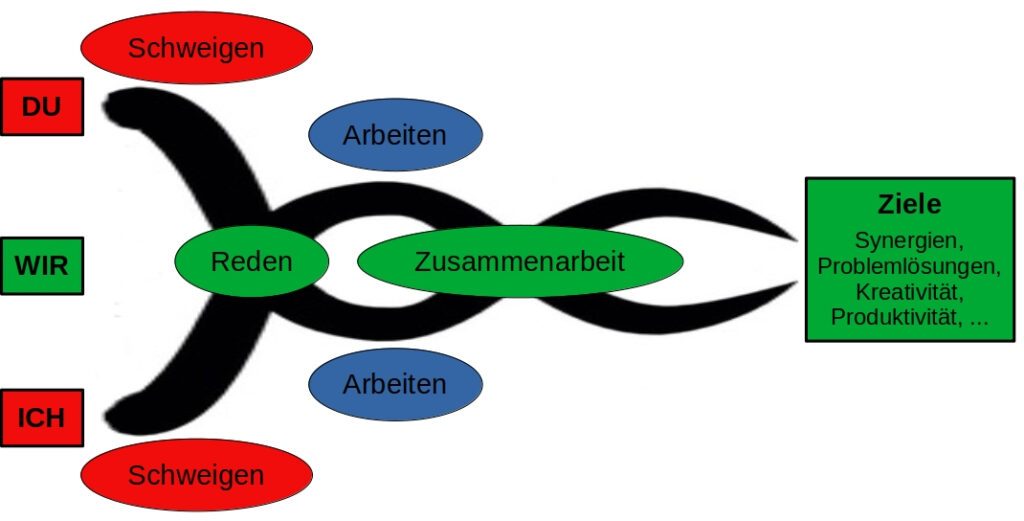

3.2 Prinzipien eines solidarischen Optimismus

Aus diesen Gründen können wir uns den klassischen, indivuellen und damit spalterischen Optimismus nicht mehr leisten. Stattdessen brauchen wir eine postmoderne Form des Optimismus, die nicht individuell überhöht und moralisiert (Sei doch optimistisch!), sondern einen Austausch, in dem sowohl die Optimist*innen als auch die Pessimist*innen voneinander lernen. Bezogen auf den Optimismus sprechen wir hier von einem relationalen oder solidarischen Optimismus: Optimismus ist keine persönliche Tugend, sondern eine Beziehungsqualität, mit der wir uns unterstützen, Kompetenzlücken kompensieren und uns gegenseitig entlasten, um gemeinsam etwas zu erreichen.

Das angestrebte Beziehungsziel lässt sich als Hoffnung auf ein besseres, produktives, gemeinschaftliches Miteinander begreifen. Und da Hoffnungen sich als Zusammenspiel von Zuversicht und Zweifel definieren lassen, brauchen wir für das Erreichen dieses Ziels sowohl die Skeptiker*innen als auch die Optimist*innen.

Deshalb gewinnen hier beide Seiten:

- Pessimist*innen werden nicht stigmatisiert, sondern bringen wichtige Signale über Risiken, Grenzen und strukturelle Barrieren in die Diskussion mit ein.

- Optimist*innen erweitern ihre Vorreiter-Rolle um eine Fürsorge-Funktion. Sie übersetzen, ermutigen, bauen Brücken und stellen Ressourcen zur Verfügung.

Optimismus wird damit zum Bindungskitt und nicht zu einer persönlichen Leistung.

Mehr zu einem solchen Bindungsmindset in meinem Buch (externer Link) „Hoffnung! Die unterschätzte Führungsstärke in turbulenten Zeiten“

Michael Hübler

Michael Hübler