Auf der Basis verschiedener Stressmodelle (u.a. dem Kohärenz-Modell nach Antonovsky) entstand dieses Stressmodell zum Umgang mit dauerhaften Belastungen in Teams, die sich weder einfach noch schnell lösen lassen:

- Entstehung von Distress: Anforderungen werden erst zu Distress, wenn sie entweder das strukturelle Problem beinhalten, mit gleich viel oder weniger Menschen in der gleichen Zeit die gleiche Qualität abzuliefern und/oder wenn sie mit einer Versagensangst einher gehen, und/oder wenn die Mitarbeiter*innen nicht (mehr) verstehen, warum sie das, was sie tun, tun sollen.

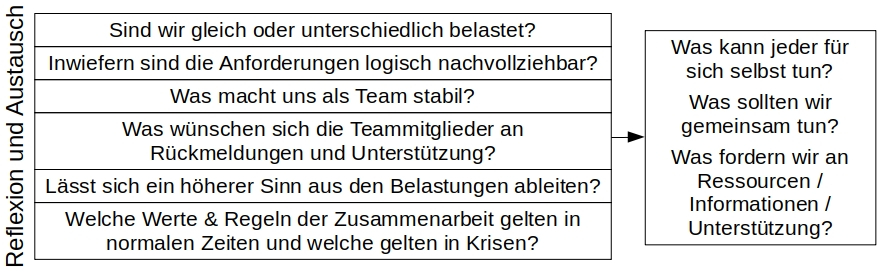

- Reflexionen und Austausch: Bevor Ansätze zu Lösungen erarbeitet werden können, braucht es einen reichhaltigen Austausch über die Anforderungen, den empfundenen Distress und die Frage nach einer guten Zusammenarbeit. Dies kann auf 6+1 Ebenen passieren:

- Auf der Ebene der Sichtweisen wird abgeglichen, wer welche Anforderungen als wie stressig empfindet. Ein gleiches Stressempfinden verbindet. Aus einem unterschiedlichen Empfinden könnten die Mitarbeiter*innen voneinander lernen.

- Auf der Ebene der Logik wird reflektiert, wie logisch die Entstehung der Anforderungen sind. Ist es beispielsweise nachvollziehbar, warum aktuell keine neue Kraft eingestellt wird?

- Auf der Ebene der Stabilität im Team wird ausgetauscht, was ein stabiles Team und eine gute Zusammenarbeit ausmacht.

- Auf der Ebene der geheimen Wünsche wird ausgetauscht, was sich Mitarbeiter*innen wünschen, auch wenn eine Lösung nicht in Sicht ist, beispielsweise Respekt und Wertschätzung dafür, das sie ihr bestes geben.

- Auf der Ebene Sinnhaftigkeit wird ausgetauscht, ob die Belastungen auch positive Nebeneffekte beispielsweise zur persönlichen Weiterentwicklung oder Teambindung haben kann.

- Auf der Ebene der Werte und Regeln wird gemeinsam reflektiert, wofür es in normalen Zeiten Lob und Anerkennung gibt, was normalerweise nicht erlaubt ist, an welchen Tabus normalerweise nicht gerüttelt wird und welche Tabus in Krisen gebrochen werden sollten, wofür es in Krisen Respekt und Anerkennung gibt und was entsprechend in Krisen (als Ausnahme) erlaubt sein sollte.

- Erst dann lassen sich mögliche Handlungen zum Umgang mit den Belastungen reflektieren, planen und umsetzen.

Zusammenfassen lässt sich das entsprechend der oberen Grafik mit 6+1 zentralen Frageblöcken:

Konkrete Tools und Möglichkeiten, den Austausch darüber im Team anzuregen finden sie hier.

Ein konkretes Workshop-Angebot finden Sie hier.

Michael Hübler

Michael Hübler