Die Frage, wie mit Low-Performern umgegangen werden soll, taucht in letzter Zeit in meinen Seminaren wieder häufiger auf. Sicherlich: Für Führungskräfte war es immer schon ärgerlich, dass manche Mitarbeiter*innen weniger leisteten als andere. Doch in Zeiten hoher Fluktuation, vermeintlich geringer Arbeitsmoral und damit einhergehend einer Dauerbelastung für alle anderen, spitzt sich das Thema weiter zu. Die Schere – so scheint es – geht immer weiter auseinander: Die einen ruhen sich aus. Die anderen arbeiten umso mehr. Der Ärger auf Minderleister ist dahingehend verständlich. Dennoch gilt es, die ersten Impulse des Ärgers beiseite zu schieben und einen kühlen Kopf zu bewahren.

Ursachen verstehen

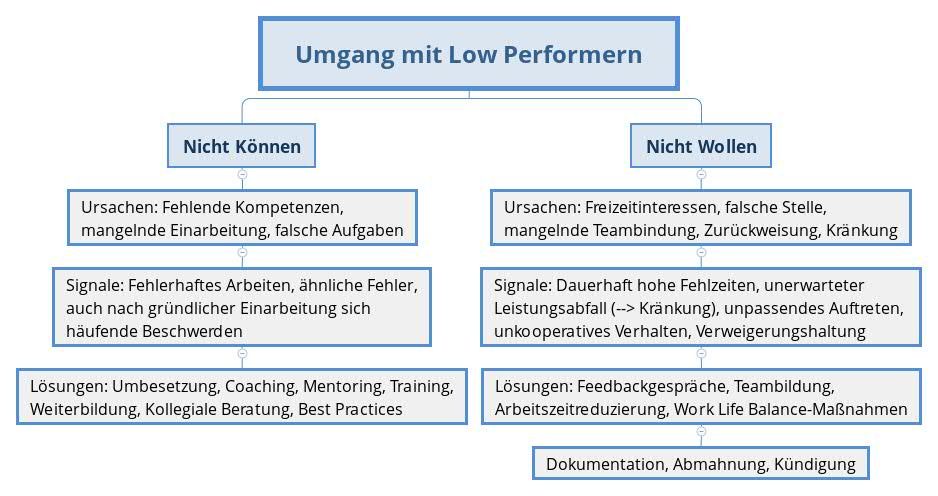

Low Performer lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen:

- Nicht Können: Wer nicht kann wurde evtl. schlecht eingearbeitet, ist falsch am Platz, ist schüchtern oder ihm/ihr fehlen Kompetenzen.

- Nicht Wollen: Wer nicht will ist von Haus aus demotiviert, legt mehr Wert auf Freizeit oder wurde gekränkt. Er oder sie würde evtl. gerne etwas anderes tun, fühlt sich zu wenig gefo(e)rdert oder wurde bei einer Beförderung zurückgewiesen.

Low Performer frühzeitig erkennen

Nicht Können

Wer nicht mehr leisten kann zeigt meist ein fehlerhaftes Arbeiten mit ähnlichen Fehlern über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Beschwerden von Kund*innen oder Kolleg*innen häufen sich. Mitarbeiter*innen, die unabsichtlich weniger leisten, sind meist unsicher.

Nicht Wollen

Wer nicht mehr leisten will zeigt meist überdurchschnittlich hohe Fehlzeiten über einen langen Zeitraum. Häufig zeigt sich auch ein starker, unerwarteter Leistungsabfall, was auf eine Kränkung hinweisen kann, etwa weil eine Beförderung zurückgewiesen wurde. Er oder sie zeigt ein unpassendes Verhalten oder Auftreten im Unternehmen, hält sich nicht an kommunikative Regeln oder Dresscodes, ist unkooperativ und hilft Kolleg*innen nicht oder nur ungern. Zudem verweigert er oder sie die Ausführung von Arbeitsaufträgen, wo es möglich ist.

Umgang mit Low Performern

- Ursachenforschung: Als erstes ist es wichtig, die Ursachen zu kennen. Nur dann kann adäquat reagiert werden. Dies funktioniert am besten im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs, um als Führungskraft nicht aufgrund des Hören-Sagens zu urteilen. Kann oder will die Person nicht? Sind die Gründe privater oder beruflicher Natur? Liegt es an veränderbaren Kompetenzen? Handelt es sich um einen plötzlichen oder langfristigen Leistungsabfall?

- Lösungen finden: Erst wenn die Ursachen für die mangelnde Leistung geklärt sind, können passende Maßnahmen eingeleitet und/oder angeboten werden. So kann es durchaus sein, dass ein vermeintliches Nicht-Wollen weniger böswillig ist als zuerst gedacht. Was ist bspw. mit einer Mitarbeiterin, die ihre Kräfte schonen will, weil sie sich zuhause um einen depressiven Mann und zwei Kinder kümmern muss? Mitarbeiter*innen, die nicht können, lassen sich – sofern möglich und sinnvoll – eine Umbesetzung an einen passenderen Arbeitsplatz, ein Coaching, eine Weiterbildung, ein Mentoring oder der Austausch mit Kolleg*innen im Sinne einer Kollegialen Beratung anbieten. Bei Mitarbeiter*innen, die nicht wollen, lassen sich – sofern möglich und sinnvoll – Feedbackgespräche, Teambildungsmaßnahmen zur Erhöhung der Bindung im Team, eine Arbeitszeitreduzierung oder Maßnahmen zur Unterstützung der Work Life Balance-anbieten.

- Sanktionsmöglichkeiten: Sollte all das nicht funktionieren, ist es wichtig – insbesondere bei der Nicht-Wollen-Fraktion – sowohl die Vorkommnisse, als auch die Gespräche und Angebote sauber zu dokumentieren, falls es später – im Zuge von Abmahnungen oder einer Kündigung – zu einem Rechtsstreit kommt. Eine Alternative, die im Falle einer Unkündbarkeit am häufigsten gezogen wird, ist die interne Versetzung an eine Stelle, an der kein großer Schaden entstehen kann, bspw. ohne Kundenkontakt.

Wie erwähnt, steht und fällt der Umgang mit Low Performern jedoch mit einer sauberen Analyse im Rahmen eines offenen 4-Augen-Gesprächs mit der Führungskraft.

Michael Hübler

Michael Hübler