Wie gehen (manche) Unternehmen mit Leistungsträger*innen um?

Viele belastete Mitarbeiter*innen hadern zwar mit ihrem Unternehmen, kündigen jedoch nicht, weil es innerhalb ihres Teams gut läuft und sie die anderen Kolleg*innen nicht im Stich lassen wollen. Ohnehin sind eher die verantwortungsbewussten Leistungsträger*innen belastet – und damit gute Kolleg*innen – und nicht diejenigen, denen es eher egal ist und die im Zweifel auch nicht für andere einspringen. Es ist jedoch eine alte Grundregel, erst für sich selbst eine innere Klarheit zu bekommen, bevor eine Wir-Resilienz aufgebaut werden kann.

1. Persönliche Ebene – Startpunkt mit klarem Fokus

Der erste Schritt bei langfristigen Belastungen sollte immer die innere Klärung sein:

- Was genau belastet mich? → Bsp.: Nicht nur zu viel Arbeit, sondern auch die impliziten Spielregeln in einem Unternehmen: Anerkennung für Überstunden, Überlastung als Tabuthema, feste Dienstzeiten werden ignoriert

- Welche Bedürfnisse stehen dahinter? → Bsp.: Gesehen werden, fair behandelt werden, Planbarkeit, ein Privatleben haben. Hier ist auch ein Check nach dem SCARF-Modell hilfreich:

- Was gilt offiziell oder inoffiziell als nicht verhandelbar? → Pausen? Feierabend? Abschalten am Wochenende? Freie Urlaubszeiten? Anerkennung ohne Selbstausbeutung?

- Wo befinden sich meine eigenen Grenzen? → Was bin ich noch bereit mitzugehen und wie lange? Wo befindet sich meine Belastungsgrenze? Woran mache ich das fest, bspw. an meiner Stimmung, an Rückmeldungen von Freunden oder dem Partner? Was kann ich aus den Belastungen für Erkenntnisse ziehen? Was erfahre ich selbst über meinen Umgang mit den Belastungen?

Die Ziele auf der persönlichen Ebene lauten:

- Identitätsklärung: Sich selbst klar machen, welche Bedürfnisse ich habe, um mich wohl zu fühlen und gute Arbeit zu leisten. Dadurch lässt sich die eigene Identität vom System entkoppeln, um nicht vereinnahmt zu werden.

- Eine bewusste Position entwickeln: Was bin ich bereit zu geben – und was nicht, selbst wenn das Konsequenzen hat?

Ohne diese Klarheit wird alles Weitere entweder angepasst oder resignativ.

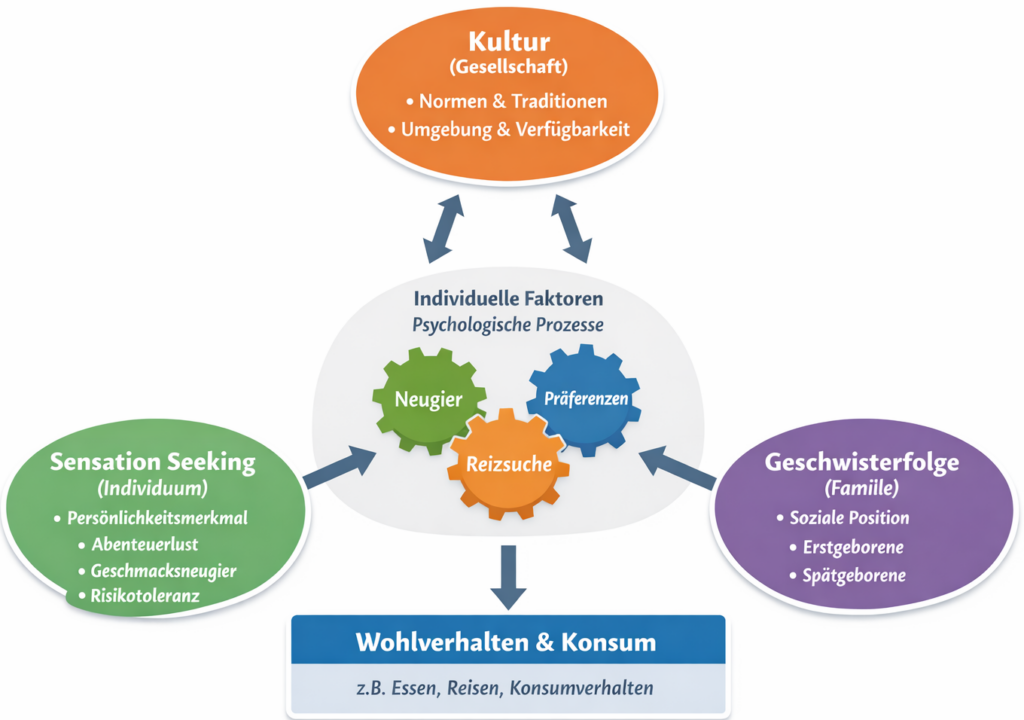

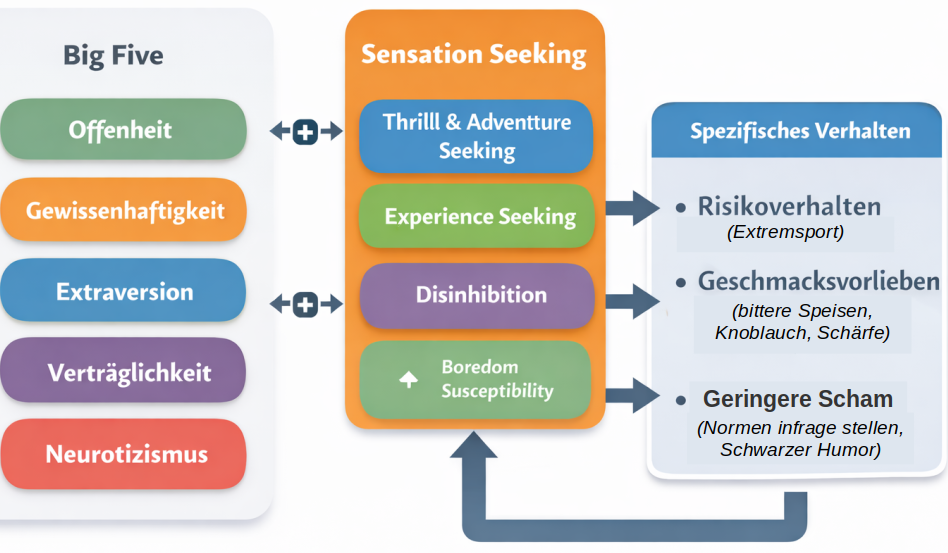

2. Team-Ebene – Wo steht mein Team?

Als zweiten Schritt stellt sich die Frage, ob das eigene Team ein Resonanzraum für die eigene Belastung ist oder ein Verstärker des systemischen Problems? In einer volatilen und kompetitiven systemischen Kultur, in der Überstunden als Statussymbol gelten, sind Teams oft Teil der Reproduktion des Systems und sozialer Druckverstärker, weil sich niemand aus dem Fenster lehnen will. Verbunden damit ist entweder die Hoffnung, die Belastungen solange durchzustehen, bis sich etwas besseres ergibt oder hierarchisch aufzusteigen, um anschließend den Druck nach unten weiterzugeben.

Dennoch gibt es immer wieder Teams, die anders funktionieren. Teils hat dies organisatorische Gründe.

Drei Beispiele:

- Eine Personalabteilung kann Seminare zumindest teilweise autonom platzieren.

- Ein Social-Media-Team besteht vorwiegend aus jungen Kolleg*innen, denen Work Life Balance wichtig ist.

- Ein Scrum-Team aus der IT spielt nach anderen Spielregeln als der Rest des Unternehmens.

In solchen Teams gibt es in der Regel einzelne Verbündete, eine Führungskraft mit Gestaltungsmacht in ihrem Bereich oder Räume, in denen Belastung thematisierbar ist, ohne sanktioniert zu werden.

Solche Teams lassen sich entsprechend als Resonanzraum nutzen, indem …

- … über persönliche und systemische Belastungen gesprochen wird.

- … Wertschätzung für Arbeit erfolgt.

- … Abmachungen getroffen werden, um sich gegen Belastungen von außen zu schützen, beispielsweise indem einzelne Kolleg*innen an persönlich wichtigen Terminen frei bekommen, ohne dies nach außen zu thematisieren.

- … kleine Grenzen getestet und kommuniziert werden (pünktlicher Feierabend, Erreichbarkeit am Wochenende), um zu beobachten, was passiert.

Wichtig dabei ist das doppelte Signal: Wir spielen bei uns nach anderen Regeln und es funktioniert genauso gut oder sogar besser. Wir lassen uns daher nicht von euch stressen.

Die Ziele auf Team-Ebene lauten:

- Teaminterne Regeln klären: Was wollen wir aus der Tabuzone holen? Wofür gibt es bei uns Anerkennung?

- Kommunikation nach außen: Wie wollen wir mit Angriffen von außen umgehen?

- Reaktionen des Unternehmens testen: Welche Systemabweichungen sind ungefährlich? Wie viel Abweichung wird toleriert?

Es geht nicht primär darum die gesamte Unternehmenskultur zu verändern, sondern eigene Handlungsspielräume ausloten.

3. System-Ebene – Reflektieren und handeln

Funktioniert das Gesamtsystem darüber, dass Zugehörigkeit, Karriere und Loyalität v.a. über Selbstausbeutung funktioniert, lautet die zentrale Frage: Kann ich in einem solchen System langfristig gesund bleiben?

Mitarbeiter*innen kündigen in der Regel nicht aufgrund eines unfairen Systems, sondern aufgrund schwieriger Chefs und anstrengender Kolleg*innen. Daher kann man es auch in einem ungesunden System lange aushalten, wenn das Team passt.

Gute Teams werden oft sogar neidisch beäugt und üben daher manchmal einen magnetischen Sog aus, wenn Mitarbeiter*innen intern wechseln wollen. Langfristig können auch weniger Krankheitstage oder die Beliebtheit der Führungskraft für solche Teams sprechen, sofern es Erhebungen dazu gibt.

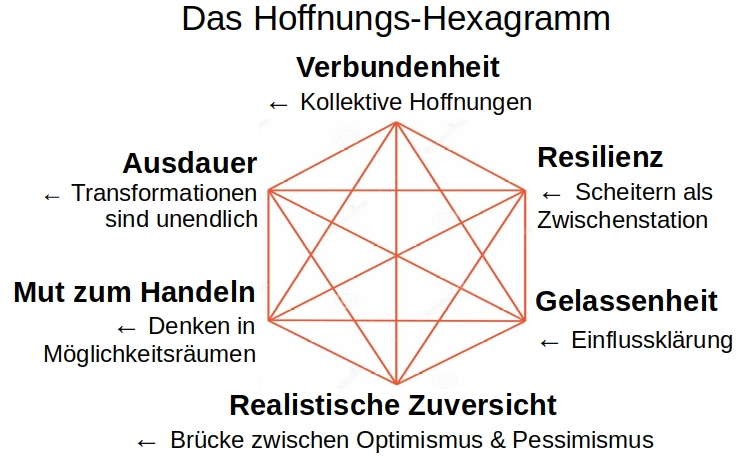

Der entscheidende systemische Schritt ist dennoch kein Veränderungsversuch, sondern eine innere Distanzierung, die Stärkung der Wir-Resilienz im Team und darauf aufbauend eine kollektive strategische Stärkung oder mittelfristig, wenn nichts mehr hilft – ein bewusster Ausstieg, sofern dies möglich erscheint.

Handlungsfähigkeit entsteht nicht dadurch, dass ich möglichst viel aushalte, sondern dadurch, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse, was ich bereit bin auszuhalten, was wir als Team aushalten können und wo die eigenen und kollektiven Grenzen liegen.

Michael Hübler

Michael Hübler