Die Spiele der deutschen Basketballer gegen Slowenien und die Türkei waren für mich als Zuschauer ein echter Nerventest. Beide Male lagen sie lange Zeit hinten, spielten geduldig weiter, warteten auf ihre Chance und gaben die Hoffnung auf einen Sieg niemals auf.

Daraus lässt sich eine Menge für alle Teams lernen, die sich dauerhaft an der Belastungsgrenze befinden. Neben einem realistischen Optimismus, der zeigt, was machbar ist, braucht es insbesondere in Krisen zusätzlich die Hoffnung auf eine Wende. Als letzter Funken Rest-Optimismus sorgt die Hoffnung dafür, dass Teams trotz hoher Belastungen weitermachen, auch wenn Verbesserungen nicht direkt in Aussicht sind. Neben den Merkmalen der Hoffnung als Haltungen der Ausdauer, Beharrlichkeit, Geduld, Durchhaltevermögen und Vertrauen auf zukünftige Verbesserungen, zeigt sich an der deutschen Basketballmannschaft das Element der Wachsamkeit. Es geht insbesondere in Krisen eben nicht darum, lediglich durchzuhalten und auf bessere Zeiten zu hoffen, sondern auch darum, Chancen zu nutzen, wenn sie sich bieten.

Das bedeutet im Einzelnen:

1. Beharrlichkeit als kollektive Resilienz

- Dass das Team in beiden Spielen lange im Rückstand lag, deutet darauf hin, dass sie nicht gleich das perfekte Rezept gegen die Gegner gefunden haben, so wie auch andere Teams oft nicht wissen, wie am besten mit schwierigen Zeiten umzugehen ist. Solche Rückstände über lange Zeiträume bzw. Dauerbelastungen können Teams mental zermürben. Dass die deutsche Mannschaft dagegen geduldig bleibt, ist ein Zeichen kollektiver Resilienz.

- Sie vertraute auf das eigene Können anstatt aufzugeben. Damit richtete sie den Blick mehr nach innen als nach außen. Auch wenn ein Feedback von außen wichtig ist, um dazu zu lernen, ist es gerade in schwierigen Zeiten wichtig, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren. Dennis Schröder meinte als Reaktion auf die Provokationen des türkischen Trainers in einem Interview sinngemäß: Uns ist egal, was er sagt. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel.

- Damit der Blick nach außen nicht verloren geht, brauchen Teams unter hohen Anforderungen ein sogenanntes „Growth Mindset“. Rückstände bzw. ein Scheitern werden nicht als endgültige Katastrophe wahrgenommen, sondern als Herausforderung bzw. temporäre Verluste. Daran gilt es zu wachsen.

- Diese Beharrlichkeit, Ausdauer und Geduld sind beinahe schon trotzig, als wollte das deutsche Basketballteam signalisieren: Auch wenn wir 12 Punkte hinten liegen, lassen wir uns nicht abschütteln. Das wiederum kann irgendwann einmal den Gegner zermürben, ähnlich einem Rennradfahrer, der bis kurz vor Schluss im Windschatten bleibt und erst am Ende zum Sprint ansetzt. Deshalb kann sich der Gegner niemals sicher sein. Zwar gibt es in der Arbeitswelt weniger konkrete Gegner. Dennoch lässt sich diese Mentalität des Dranbleibens auch hier anwenden: „Bürokratie, du kannst mich mal! Ich lass mich von dir doch nicht fertig machen!“

2. Wachsam bleiben und Chancen mutig nutzen

- In Krisenzeiten steigt der Druck, was häufig zu einem übertriebenen Pragmatismus führt: Man hält sich gerade noch über Wasser. Dass die deutschen Basketballer gerade dann aufdrehten, zeigt nicht nur eine hohe Stresstoleranz, sondern auch – verbunden mit dem Vertrauen auf die eigenen Stärken – den Mut, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dadurch entstanden mehrere Drei-Punkte-Würfe, um sich letztlich im richtigen Moment abzusetzen.

- Das spricht für klar verteilte Rollen im Team. Jeder weiß, wofür er zuständig ist und Verantwortung übernehmen sollte: Ruhe und Stabilität, Verteidigung, Aufbau, Korbspieler, Dreier und zur Not auch ein taktisches Foul. Durch dieses tiefe Vertrauen zueinander wird insbesondere in Durststrecken wertvolle Energie gespart: Das Team versteht sich blind und funktioniert ohne Nachzudenken.

3. Hoffnung als gemeinsamer Leitstern

- Beim Team der deutschen Basketballer wirkt Hoffnung ansteckend: Einzelne Akte wie ein erfolgreicher Dreier oder eine erfolgreiche Abwehr werden als Zeichen des Aufwärtstrends bejubelt, um den Glauben aller zu verstärken.

- Dadurch ergibt sich ein aktives Gefühl der Verbundenheit. Jeder Spieler erlebt, dass der andere kämpft. Das Team wird dadurch zu einem Bündnis vieler Hoffnungsträger, die füreinander als Vorbild zu Hoffnungsquellen werden. Der Sieg wird damit nicht einzelnen Personen überlassen, die bitteschön die Fahne hochhalten sollen, sondern ist eine logische Folge der kollektiven Überzeugung an die eigenen Stärken. Ein solches Teamgefüge können sich Führungskräfte nur wünschen. Letztlich geht es hier um die simple, aber kraftvolle Aussage John F. Kennedys bei seiner Antrittsrede 1961 als Präsident der Vereinigten Staaten: „Ask not, what your country can do for you. Ask, what you can do for your country.“

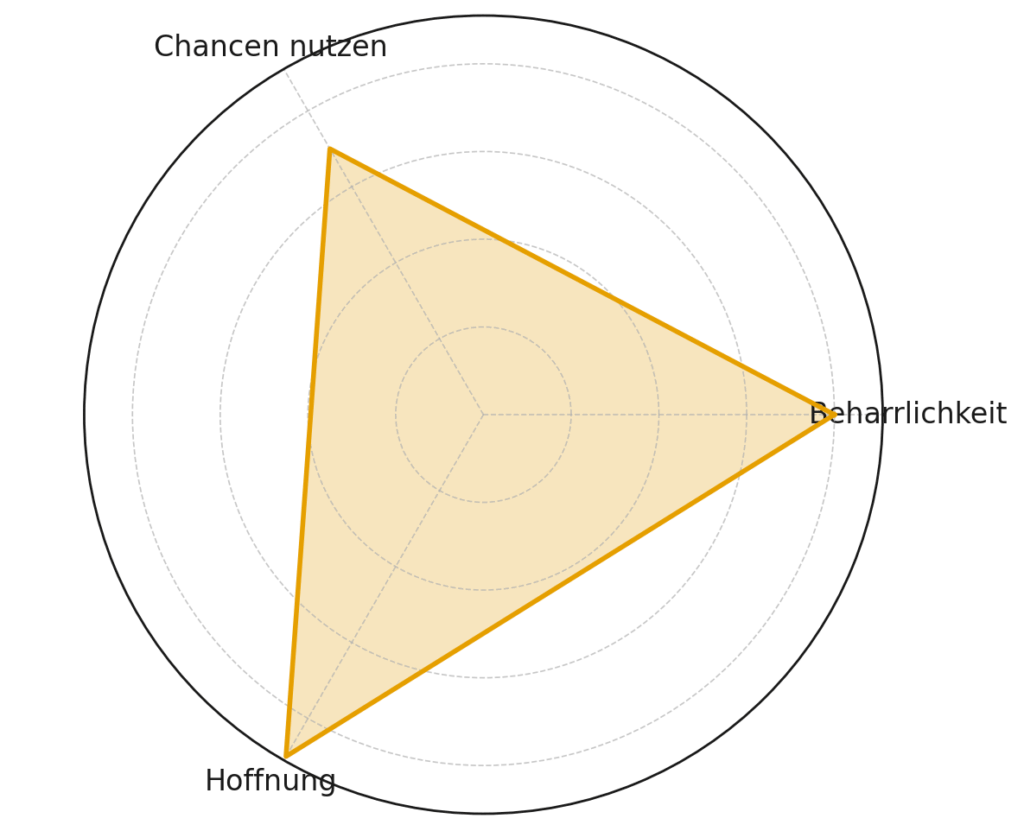

Das deutsche Team zeigte ein seltenes Zusammenspiel aus Resilienz als Durchhaltevermögen, Wachsamkeit bei der Chancenverwertung und kollektiver Hoffnung trotz dauerhaftem Rückstand. Dadurch schaffte es das Team dran zu bleiben, sich nicht abschütteln zu lassen und an Rückständen zu wachsen. Genau diese Mischung wirkt nicht nur nach innen stabilisierend, sondern erzeugt nach außen eine fast schon einschüchternde Wirkung.

Ein Schnell-Check für Ihr Team

Auch wenn alle drei Faktoren komplex sind, lässt sich damit ein Schnell-Check für Teams zum Umgang mit dauerhaft schwierigen Situationen durchführen:

- Beharrliche Resilienz: Halten wir durch, erst recht, wenn es länger dauert?

- Wachsame Chancennutzung: Halten wir nicht nur durch, sondern sind mutig genug, sich ergebende Chancen gezielt zu nutzen, um langfristig Verbesserungen zu fördern?

- Hoffnung als kollektive Überzeugung: Sind wir überzeugt davon, es zu schaffen, auch wenn vieles dagegen spricht, weil wir an unsere eigenen Stärken glauben?

Praxistipp:

Nutzen Sie die Kreis-Grafik, um Ihr Team selbst einschätzen zu lassen, wo es aktuell steht und was alle dafür tun können, um sich resilienter aufzustellen:

Literatur:

Michael Hübler – Hoffnung! Die unterschätzte Führungsstärke für turbulente Zeiten

Michael Hübler

Michael Hübler