- Konzentration auf das Wesentliche: Fallen Sie nicht auf Effekthascherei oder Kosmetik herein. Sie helfen Ihren Mitarbeiter:innen nicht, indem Sie alles bunt und neu gestalten, sondern eher damit, ihnen Bedürfnisse zu erfüllen, die ihnen wirklich wichtig sind. Dies kann mit der Lebensbalance der Mitarbeiter:innen zu tun haben oder in eine lebensphasenorientierte Personalpolitik (externer Link!) eingebettet sein.

- Prävention statt Reparatur: Setzen Sie die Präventionsbrille auf. Während sachliche Zwänge uns zwingen, in kurzfristigen Zusammenhängen zu denken, wirkt sich die Belastung der Mitarbeiter:innen und damit Ausfälle wegen psychischen oder physischen Krankheiten langfristig aus und gerät daher leicht aus dem Blick. Eine positive Atmosphäre im Unternehmen schafft hier Abhilfe.

- Emotionale Kompetenz: Eine positive Haltung einzunehmen bedeutet nicht, negative Gefühle zu unterdrücken. Auf der Basis einer positiven Stimmung lässt sich jedoch Kritik leichter äußern als auf der Grundlage einer dauerhaft angespannten Stimmung.

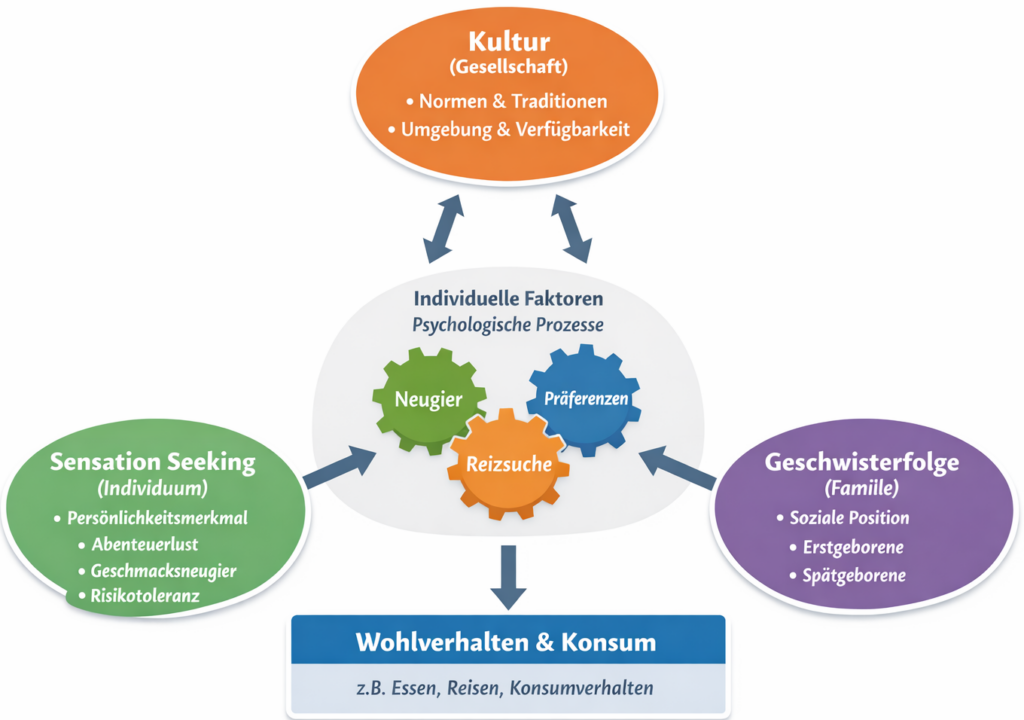

- Jeder Mensch ist einzigartig: Jeder Mensch besitzt einzigartige Talente, die es zu entdecken und einzusetzen gilt. Eine moderne Führungskraft darf sich gerne als Talentscout fühlen, um sich gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen auf die Suche nach diesen schlummernden Talenten zu machen und alles dafür zu tun, um möglichst viele Potentiale freizusetzen. Dafür ist eine neugierige, fragende Führungshaltung hilfreich.

- Führung und Zusammenarbeit: Ob im Großraumbüro oder im Homeoffice: Während Führungskräfte ihre Rolle aufgrund der veränderten Bedingungen neu definieren müssen, sind auch Mitarbeiter:innen gezwungen, ihre Mitarbeit zu überdenken. Führung, beispielsweise in der Gesundheitsfürsorge, wird nach wie vor Bestand haben. Alte Hierarchien weichen jedoch einer neuen Zusammenarbeit. Um dahin zu kommen, ist es wichtig, das Selbstwertgefühl und den möglichen Einfluss der Mitarbeiter:innen zu klären.

- Prozesse steuern mittels Feedback: Die Führungskraft der Zukunft ist mehr Beobachter und spontaner Feedbackgeber als langfristiger Planer. Als Coach begleitet sie ihre Mitarbeiter:innen und gibt ihnen Impulse, um sich zu verbessern und weiterzuentwickeln.

- Das Beziehungskonto: Eine Beziehung lebt von gemeinsamen Erfahrungen. Sind diese weitgehend positiv und durch Wertschätzung, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Respekt geprägt, entsteht eine tragfähige Bindung, auf deren Basis sich auch Kritik leichter äußern lässt als auf der Basis von Skepsis und Misstrauen.

- Der Entropie entgegen wirken: Beziehungen und Bindungen zerfallen von alleine. Vertrauen ist schneller verloren als es gewonnen wird. Dies gilt für Kund:innen ebenso wie für Kolleg:innen. Die Etablierung einer Vertrauens- und Wertschätzungskultur ist daher mit einem hohen Aufwand verbunden. Wir können dies als das Prinzip der Roten Königin aus Alice im Wunderland bezeichnen. Die Rote Königin muss sich bewegen, um wenigstens auf der Stelle zu stehen.

- Respektvolle Autonomie: Mitarbeiter:innen zu helfen ist unlauter, wenn sie dadurch abhängig werden. Das oberste Prinzip einer Führungskraft als Coach sollte immer „Hilfe zur Selbsthilfe“ lauten. Dabei bestimmen Mitarbeiter:innen selbst, wie viel Hilfe sie benötigen und bleiben damit trotz Unterstützung autonom.

- Fehler als zentraler Aspekt unserer Menschlichkeit: Ein Unternehmen, das sich New Work und eine positive Führung auf die Fahnen schreibt, kommt am eigenen Umgang mit Fehlern nicht vorbei. Dabei sollten wir uns vor Augen halten, dass das Grundprinzip des Menschen nicht Perfektionismus ist – dafür sind Algorithmen zuständig – sondern Fehlbarkeit. Dies fing bereits in der Bibel an, als Adam von der verbotenen Frucht naschte, erst am Apfelbaum und später an Eva. Diese (Fehl-) Entscheidung führte jedoch zum Ausgang des Menschen aus seiner ursprünglichen Unmündigkeit. Auch heute noch mögen Algorithmen zwar perfekt funktionieren, der Mensch jedoch entdeckt mit Hilfe vermeintlicher Fehler neue Welten, von denen er nicht einmal wusste, dass es sie gibt.

- Die Dankbarkeitsbrille: Dankbarkeit ist eines der mächtigsten Instrumente der Führung und Zusammenarbeit. Gleichzeitig geht die Dankbarkeit in der Hektik des Arbeitsalltags oftmals unter. Es scheint manchen Führungskräften peinlich zu sein, ihre Dankbarkeit zu äußern und erinnert sie vielleicht auch an ihre eigene Fehlbarkeit. Dabei wirkt eine Dankbarkeitsbrille wie ein Optimismusfilter: Ich sehe die Dinge, die funktionieren und für die ich dankbar sein darf und nicht nur die, die mich ärgern. Für die Mitarbeiter:innen ist eine geäußerte Dankbarkeit meist ebenso ungewohnt und daher umso mächtiger als Bindungskitt.

Diese 11 Punkte eines Manifests für eine New Work Kultur auf der Basis einer positiven Führung finden Sie ausführlicher in meinem Buch (externer Link) „Mit einer positiven Führung die Mitarbeiterbindung fördern“ entnommen.

Michael Hübler

Michael Hübler