Designed by Evasplace / Freepik

Wer nach dem Sinn des Lebens sucht, wird entweder gar nicht fündig oder ist überfordert. Schließlich könnten wir im Rahmen der Zeit, die uns bleibt so viel tun. Die Welt ein wenig besser machen. Erfolgreich sein. Seine Kinder zu selbständigen Menschen erziehen. Usw. Hilfreich ist es deshalb aus der Suche nach dem Sinn des Lebens eine Reflexion über den eigenen Sinn im Leben zu machen. Damit bekommen wir eine individuelle Verortung, an der wir sozusagen smart (spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert) über unser Leben nachdenken können.

Wichtige Bausteine über eine solche Reflexion über den Sinn in unserem Leben sind …

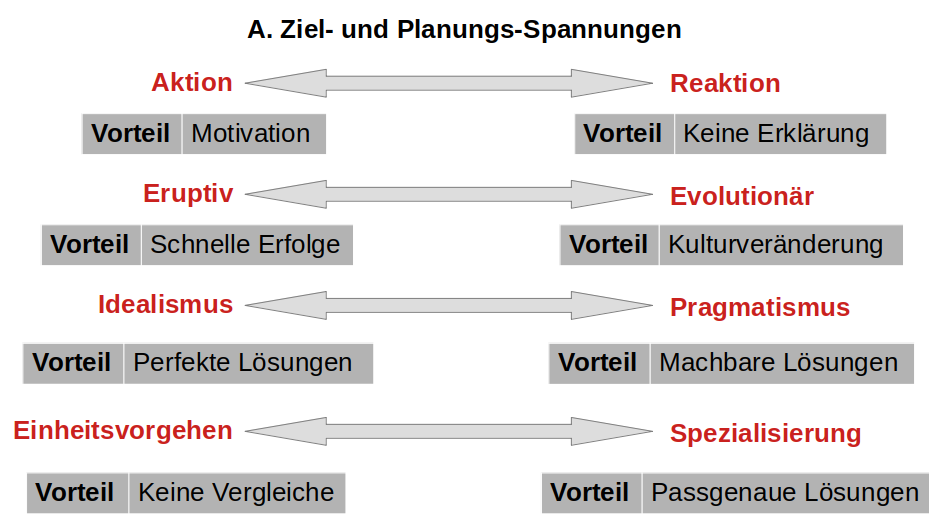

- Persönliche Ziele: Egal, ob wir mit transgenerativen Aufträgen (Bereits mein Vater wollte mit einem Wohnmobil durch die Lande ziehen) auf die Welt kommen, uns auf göttlicher Mission befinden (Rette Tiere!) oder uns eigene Ziele (Karriere, erfüllende Partnerschaft, selbständige Kinder, …) setzen: Ziele sind immer individuell, weshalb die Sinnhaftigkeit der einen sehr weit weg sein kann von der Sinnhaftigkeit einer anderen Person.

- Mit den Zielen vernetzte Aktivitäten: Kenne ich meine Ziele, kann ich darüber nachdenken, ob ich aktuell auf dem richtigen Weg bin. Dabei ist es wichtig, den Sinn des eigenen Lebens als Fernziel zu verstehen und auf keinen Fall mit Nahzielen zu verwechseln. Eine erfüllende Partnerschaft ist eine Lebensaufgabe. Die Begleitung von Kindern verändert sich von Jahr zu Jahr. Eine erfolgreiche Karriere entsteht nicht über Nacht. Und die Welt zu einem besseren Ort zu machen gleicht einer Sysiphos-Arbeit, bei der es stetige Rückschläge gibt. Während Krieg und Zerstörung als Entropie beinahe von alleine entstehen, erfordern Frieden, (Wieder-) Aufbau und Vertrauen enorme Anstrengungen. Egal ob privat oder beruflich: Sinnvolle Fernziele sollten immer agil und damit lebendig bleiben.

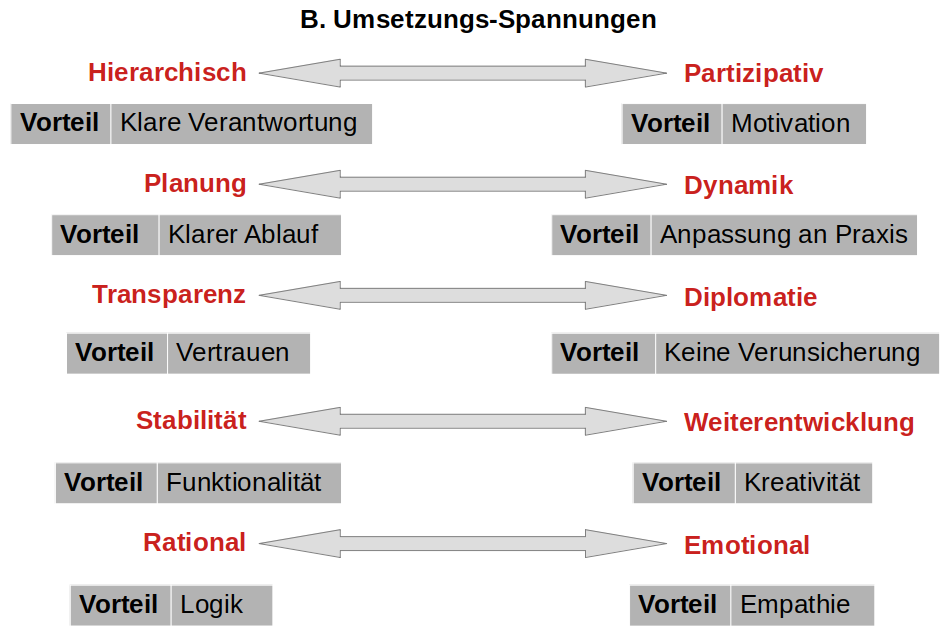

Diese einfache Umdeutung vom Sinn des Lebens zum Sinn im Leben lässt sich auch in der Arbeit anwenden. Auch hier sollte sich die Sinnhaftigkeit eines Unternehmens oder Teams daran orientieren, welche Ziele sich das Unternehmen oder Team sich setzte, um zu wissen, ob es sinnvoll handelt:

- Wollen wir Kunden glücklich machen?

- Wollen wir kreativ sein, und damit auch aus Fehlern lernen?

- Wollen wir gut zusammen arbeiten, wenn ja, was bedeutet das?

- Wollen wir viel Geld verdienen? Usw.

Egal in welche Richtung es geht, kann durch die Verschiebung von einer allgemein moralisch-ethischen Sinnorientierung (Nachhaltigkeit, Menschenwürde) hin zu einer direkt im Arbeitsalltag verankerten Sinnhaftigkeit die Sinnfrage auch im Berufsalltag gerettet werden und damit als Verbindung der Mitarbeiter*innen untereinander fungieren.

Als Ergänzung und zur weiteren Reflexion über Sinnhaftigkeit empfehle ich die 4 Ikigai-Bausteine (siehe auch https://www.m-huebler.de/neues-thema-neues-projekt-neues-angebot):

- Machen wir gerne, was wir tun?

- Braucht die Welt das, was wir herstellen / anbieten?

- Werden wir für unsere Tätigkeiten angemessen bezahlt oder bekommen anderweitig gute Rückmeldungen?

- Sind wir gut darin, was wir tun?

Michael Hübler

Michael Hübler