Der Artikel liefert Antworten auf folgende Fragen:

- Warum leben wir in einer neuen Schamkultur, die Leistung fordert, aber Innovation betraft, weshalb sich gerade junge Menschen mit Meinungen lieber zurückhalten?

- Warum kann eine strenge Wertepolitik (Diversity, Inklusion, etc.) von Unternehmen auf junge Menschen abstoßend wirken?

- Wie lassen sich (nicht nur) junge Menschen dennoch in Unternehmen einbinden?

- Wie lässt sich in Unternehmen eine echte Verantwortungsübernahme fördern?

Lesedauer: 5 Minuten

Identitätsstiftende Scham- versus leistungsorientierte Schuldgesellschaften

Ein kleiner Nebeneffekt meiner Beschäftigung mit Fehlerkultur ist die Frage danach, wie wir mit Schuld und Scham umgehen, weil ein gesundes Schuldgefühl der Motor für Verantwortung ist. Aber leben wir überhaupt noch in einer Kultur, in der Mitarbeiter*innen gerne Verantwortung übernehmen?

Dazu muss ich ein wenig ausholen:

- Schuldgesellschaften legen ihren Fokus auf Handlungen, Verantwortung & Wiedergutmachung. Schuld ist individuell und entwicklungsfördernd.

- Schamgesellschaften legen ihren Fokus auf die soziale Zugehörigkeit.

Früher diente Scham dazu, Menschen in ihren traditionellen Rollen zu halten. Eine Frau, die sich „daneben“ benahm, sollte sich wieder konform verhalten. Sie hatte entsprechend die Wahl, zur Paria zu werden oder aber sich wieder einzugliedern.

Heute leben wir offiziell in einer schuldorientierten Leistungsgesellschaft, in der jeder „seines eigenen Glückes Schmied ist“: Wenn du etwas falsch gemacht hast, lerne daraus.

Parallel dazu führt die ständige, digitale Sichtbarkeit zu potentiell ständigen Beschämungen, die es so früher nicht gab: Bewertung erfolgen in Echtzeit und ohne rahmenden Kontext. Selbst Entschuldigungen bei einem Fehltritt werden kaum akzeptiert. Echte persönliche Reifung erfordert jedoch Zeit, die uns die digitalen Medien nicht zugestehen.

Es laufen daher zwei Kulturen parallel: Eine Leistungskultur, die vom einzelnen verlangt, aus seinen Fehlern zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Und eine Schamkultur, die (öffentliche) Fehler sofort unbarmherzig an den Pranger stellt.

Die moderne Beschämung findet jedoch ohne eine auffangende Gemeinschaft statt. Bei klassischen Schamgesellschaften gab es noch klare Regeln, eine stabile Zugehörigkeit und Rituale der Wiederaufnahme: Wer gegen moralische Codes verstieß, aber seine Reue glaubhaft machte, wurde wieder „in den Schoß der Familie aufgenommen“. Die heutige Scham ist diffus, unklar, kennt keine Vergebung, wird algorithmisch verstärkt und ist oft entkoppelt von realer Beziehung. Der Satz „man könne heutzutage ja nichts mehr sagen“ ist daher falsch formuliert. Richtig muss es lauten: „Man weiß nicht mehr so genau, was man noch sagen darf, um keinen Shortstorm zu bekommen“. Wer beispielsweise vor einem Jahr behauptete, man solle auch über Verhandlungen mirt Russland nachdenken (Stichwort: Mützenich), wurde medial gesteinigt und gevierteilt. Heute stecken die Regierungen mitten in Verhandlungen.

Willkommen in einer modernen Schamkultur

Wenn nun jedoch Schuldgesellschaften persönliche und kollektive Entwicklungen ermöglichen, Schamgesellschaften jedoch für soziale Stabilität sorgen, haben wir ein Problem, weil Scham Lernen verhindert und Konformismus fördert. Eine Gesellschaft, die modern sein will, aber schamzentrierte Moralpraktiken nutzt, gerät in Spannung mit sich selbst. Wir erleben aktuell zwar keine Rückkehr zur klassischen Schamgesellschaft mit angestammten Klassen und Rollen, jedoch eine Erosion unserer leistungsorientierten Schuldgesellschaft durch digitale Sichtbarkeit und und moralische Vereinfachung.

Öffentliche Beschämung wird heute genutzt, um Anpassung zu erzwingen, nicht um Gemeinschaften zu stabilisieren. Das ist historisch neu und gesellschaftlich riskant:

- Innere persönliche und gesellschaftliche Reife durch Fehlerkorrektur und Weiterentwicklung nimmt ab.

- Oberflächliche Konformität durch die Angst vor Scham nimmt zu, weil klassische soziale Verbindungen durch Familie, Vereine, Unternehmen abgenommen haben.

Persönliche Randnotiz: Wo diese Verbindungen noch vorhanden sind, ist es wichtig sie zu nutzen. Ich persönlich führe häufig Gespräche mit meinen Kindern oder Freunden, bei denen klar ist, dass das eben Gesprochene auf digitalen Plattformen nicht funktionieren würde, weil es zu scharf formuliert wäre. Es würde sicherlich als „Rage Bait“ (Wut-Köder) funktionieren, um Gegenmeinungen zu forcieren. Eine Entwicklung ist bei solchen Diskussionen jedoch selten zu beobachten. Zu groß ist die Hürde, sich von seiner einmal getroffenen Behauptung wieder zu distanzieren und damit sein Gesicht zu verlieren.

Wollen wir uns persönlich und als Gesellschaft weiter entwickeln, braucht es ein Lernen über Fehler sowie das geduldige Aushalten von Ambivalenz und Unsicherheit. Scham hingegen ist schnell und toleriert nichts davon.

Eine schamzentrierte Kultur erzeugt:

- Konformismus,

- Angst vor Abweichung und

- moralische Simplifizierung.

Ironischerweise bremst Scham genau das aus, was moderne Gesellschaften brauchen:

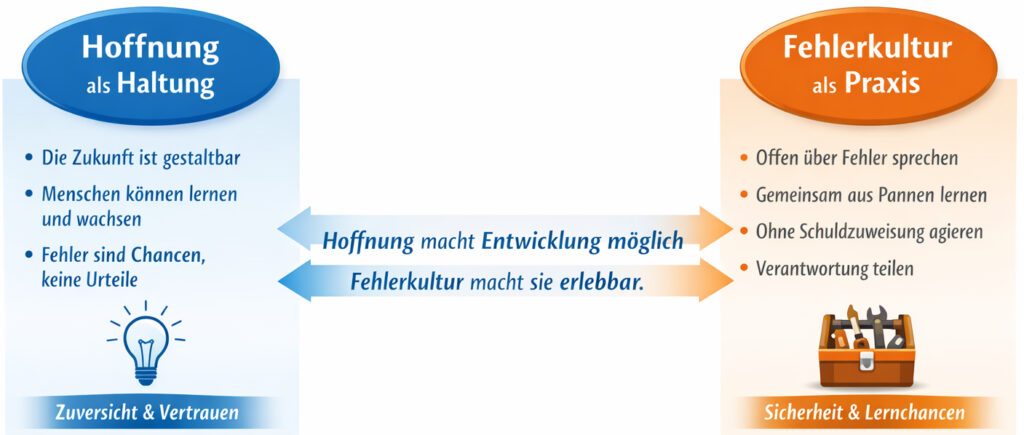

- Eine gesunde Fehlerkultur sowie

- Innovativität und Kreativität für mutige Veränderungen.

Wir leben in einer Zeit, die moderne Freiheit will, aber archaische Scham-Mechanismen benutzt, um mit Komplexität fertigzuwerden.

Warum junge Menschen schamsensibler sind, welche Konsequenzen dies für Unternehmen hat und wie damit umgegangen werden kann?

Wenn wir uns nun fragen, warum sich (nicht nur) junge Menschen weniger gerne an ein Unternehmen binden, liegt eine Antwort in der Frage nach der Scham. Versuchen Unternehmen Mitarbeiter*innen mit klaren Werten an sich zu binden, gleicht dies einer klassischen identitätspolitischen Schamkultur: „Bist du für Diversity (Leistung bis zum Umfallen, Führung auf Augenhöhe, Toleranz, …), passt du zu uns. Wenn nicht, bist du hier falsch.“ Junge, digitalisierungs-affine Menschen haben jedoch gelernt, sich bei solchen moralischen Bekenntnisse diplomatisch zurückzuhalten. Sie haben zu oft erlebt, wie schnell der Wind sich dreht. Daher halten sie sich mit öffentlichen Meinungen lieber bedeckt. Dies ist jedoch kein Zeichen für Untentschlossenheit, sondern eine natürliche Reaktion auf unsere Welt.

Um dieses Dilemma zu lösen, braucht es aus Unternehmensseite zweierlei:

- Eine echte Beteiligung bei Werteprozessen, damit dieses Instrument tatsächlich identitäts- und bindungsstiftend wirkt. Bei klassischen Schamkulturen gab es eine solche Mitbestimmung nicht.

- Einen wieder stärkeren Fokus auf persönliche Reifung und Entwicklung mit der Möglichkeit Fehler zu machen und daraus zu lernen.

Unterstützt werden kann dies durch ein Training des Selbstmitgefühls (für alle). Selbstmitgefühl bedeutet:

- Achtsamkeit: Das eigene Scheitern wahrnehmen, ohne sich davon umwerfen zu lassen.

- Wohlwollen: Sich selbst als Mensch wahrnehmen, der natürlicherweise Fehler macht.

- Entwicklung: Sich selbst als lernendes Subjekt wahrnehmen, das in Zukunft einen solchen Fehler nicht mehr macht.

Dadurch wird ein gesundes Schuldgefühl konstruktiv.

Eine reife (Unternehmens-) Kultur sollte daher …

- ein gesundes Schuld-Verständnis für Verantwortungsübernahme sowie eine geduldige Entwicklung und ein kollektives Lernen nutzen,

- ein gesundes Schamgefühl auf echte Grenzüberschreitungen beschränken und

- eine Wiederaufnahme bei leichten bis mittleren Verfehlungen ermöglichen.

Wer sich also wundert, warum eine klare Positionierung bei Werten nicht automatisch anziehend wirkt und sich (nicht nur junge) Mitarbeiter*innen wenig an Unternehmensprozessen beteiligen und sich weniger als gewünscht an Unternehmen binden: Hierin liegt eine Antwort.

Michael Hübler

Michael Hübler